Meist wird selbstverständlich angenommen, dass ein ‚Sozial- oder Wohlfahrtsstaat‘ sich dadurch definiert, dass dieser soziale Ziele verfolgt und umfängliche Maßnahmen der sozialen Sicherung aufweist. Im Gegensatz zu dieser Sichtweise, wonach sich der demokratische Sozial- oder Wohlfahrtsstaat durch seine behauptete Funktion der Garantie von sozialer Sicherheit und Wohlfahrt oder Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit definiert, soll der Wohlfahrtsstaat im Folgenden kritisch als politisches Machtfeld rekonstruiert werden. Ich setze dabei die beiden Grundlagentexte zu begrifflichen Vorstellungen bzgl. Staat und Politik sowie Demokratie voraus und werde daran anknüpfend die unterschiedlichen Sichtweisen auf den Wohlfahrtsstaat und dessen Entwicklung mit treibenden oder bremsenden Kräften aufzeigen (darunter vor allem politische Konflikte, Ideologien und Parteien).

Der Wohlfahrtsstaat als ‚Wohltäter‘? (die ‚funktionalistische‘ Sichtweise)

Einschlägige Lehrbücher der Sozialpolitik und zum Sozialstaat definieren Sozialpolitik und Sozial- oder Wohlfahrtsstaat1 meist selbstverständlich und eher unkritisch durch eine behauptete ‚Funktion‘ der Gewährleistung von Sozialer Sicherung und Wohlfahrt, d.h. der Staat gilt vereinfacht gesagt als Wohltäter. So definieren z.B. Bäcker et al. in ihrem bekannten Lehrbuch Sozialpolitik als „all jene öffentlich erbrachten und/oder regulierten Maßnahmen, Leistungen und Dienste, die darauf abzielen, dem Entstehen sozialer Risiken und Probleme vorzubeugen, die Lebenslage einzelner Personen oder Personengruppen zu sichern und zu verbessern, die Folgewirkungen sozialer Probleme auszugleichen und soziale Ungleichheiten zu vermindern.“ 2 Entsprechend gilt bei Bäcker et al. (a.a.O. S. 2) der Sozialstaat als „…Ausdruck für die aktive, gestaltende Rolle, die der demokratische Staat im wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben einnimmt, und kennzeichnet zugleich einen historisch-konkreten Gesellschaftstyp, der eine entwickelte marktwirtschaftlich-kapitalistische Ökonomie mit dem Prinzip des sozialen Ausgleichs verbindet.“ (Hervorhebung i. Orig.) D.h. der Sozial- oder Wohlfahrtsstaat erscheint als rational-funktionale soziale Institution zur Lösung sozialer Probleme in marktgesteuerten, kapitalistischen Gesellschaften.3

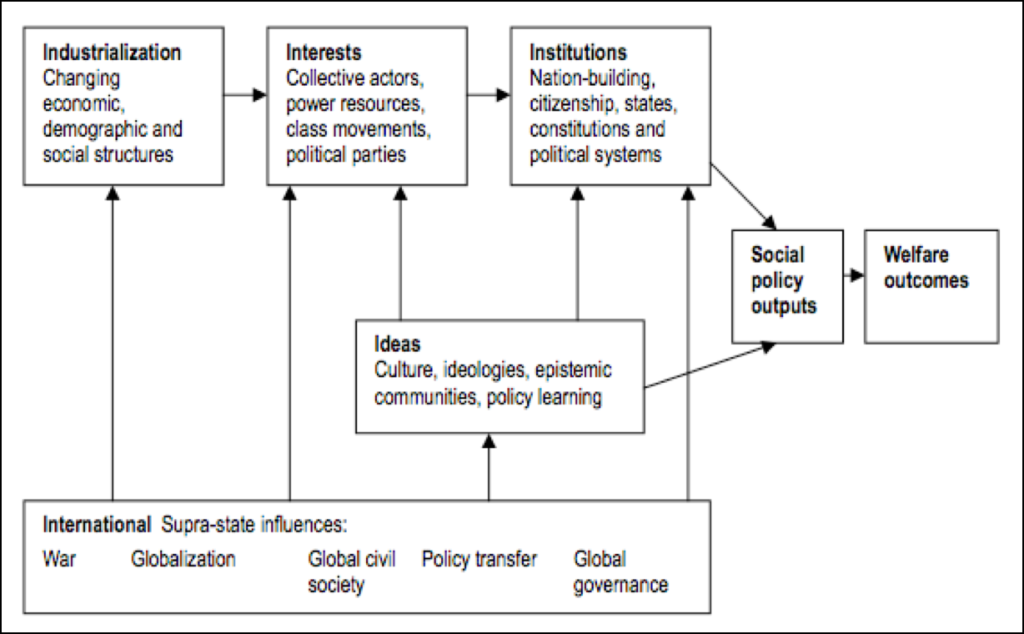

Als Hintergrund der wohlfahrtsstaatlichen Entwicklung wird in dieser funktionalistischen Perspektive angenommen, dass der Staat aufgrund der wachsenden marktwirtschaftlichen Entwicklung und Arbeitsteilung (oder ‚funktionale Differenzierung‘), mit Verstädterung, Industrialisierung usw. , immer mehr Aufgaben der Daseinsvorsorge, d.h. der Bereitstellung grundlegender Infrastruktur wie Straßen, Wasser- oder Energieversorgung usw., Bildung und sozialer Sicherung armer, arbeitsloser, kranker, behinderter oder verwaister Menschen übernehmen müsse und könne (siehe das Kästchen links oben im nachfolgend abgebildeten Wirkungsmodell). Dieses geschehe im Interesse gesellschaftlichen Funktionierens, der Ordnung, Integration und Strukturerhaltung, sofern oder weil dieses private Märkte oder familiäre und private solidarische Einrichtungen von Kirchen, Stiftungen oder Genossenschaften nicht oder unzureichend gewährleisten. Als treibende und erklärende Faktoren der sozial- oder wohlfahrtsstaatlichen Entwicklung werden in dieser Perspektive vor allem ökonomische und soziale Faktoren einbezogen, die wirtschaftliche Dynamik, die zunehmende Industrialisierung, die wachsende Zahl und Dichte der Bevölkerung oder Verstädterung auf der einen Seite, Armut, soziale Notlagen oder Probleme auf der anderen (Abbildung 1 unten).

In dieser Sicht auf den Wohlfahrtsstaat treten zwangsläufig politische Prozesse, Akteure und Ideologien, d.h. die Kämpfe um Macht, Herrschaft und Interessendurchsetzung widerstreitender Gruppen in den Hintergrund.4 Entsprechend werden z.B. im Lehrbuch von Bäcker et al. (a.a.O.) zwar ausführlich sozialpolitische Maßnahmen, Leistungen und Dienste beschrieben,5 politische Parteien und Ideologien finden sich aber nur vereinzelt.6 Die oft selbstverständliche Annahme, dass sich der Sozial- oder Wohlfahrtsstaat durch seine vermeintlichen Zwecke oder Funktionen definieren ließe, d.h. dass dieser alleine oder in erster Linie dazu diene, soziale Sicherheit, Wohlfahrt und Gleichheit der Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten, führt somit zur mangelnden Berücksichtigung der Aspekte gesellschaftlicher und politischer Herrschaft und so zu deren Stabilisierung und Reproduktion.

Beispiel: Wie politische Konflikte funktionalistisch verkannt und transformiert werden können, zeigt sich z.B. an der Frage der Alterung der Gesellschaft oder dem ‚demographischen Wandel‘, was in den letzten Jahren als vermeintlicher ‚Sachzwang‘ für ‚alternativlose Reformen‘ sozialer Sicherung konstruiert wurden.7 Dabei wurden nicht nur die prognostizierten demographischen Veränderungen einseitig negativ interpretiert und überschätzt (so lässt der schon seit Jahrzehnten vorhergesagte Schwund der Bevölkerung noch immer auf sich warten), sondern es werden auch ökonomische und politische Fragen, vor allem Verteilungskonflikte zwischen Reich und Arm, ausgeblendet oder demographisch umgedeutet.8 Damit wurden die als alt oder veraltet deklarierten sozialen und politischen Konflikte von Kapital und Arbeit bzw. Reich-Arm zugunsten neuer Gegensätze von Jung und Alt, der Generationen oder Fragen der Zukunftssicherung und Nachhaltigkeit des Sozialstaats in den Hintergrund gedrängt und transformiert. Die Diskussionen und Sorgen um den „demographischen Wandel“ und die damit konstruierte Krise des Sozialstaats wurden auffällig von ‚Think Tanks‘ vorangetrieben, wie der von der Metall- und Elektroindustrie geförderten Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft oder der Bertelsmann-Stiftung und Lobbyisten der Versicherungs- und Finanzwirtschaft, welche allesamt demographische Krisen konstruierten, um als unausweichlich erklärte Reformen zugunsten von Kapitalinteressen durchzusetzen.9

Aber auch schon ein kurzer Blick auf die Verhältnisse in den ‚real existierenden‘ Wohlfahrtsstaaten zeigt, dass das Verständnis des Sozialstaats als Garant von Freiheit, Gleichheit und Solidarität als Ideologie zu kurz greift und oft weit von der Wirklichkeit entfernt ist. Trotz enormer sozialstaatlicher Ausgaben und unbestrittener Erfolge bleiben in Wohlfahrtsstaaten krasse Gegensätze von Armut und Reichtum und zum Teil extreme soziale Nöte, so z.B. in deutschen Großstädten mit vielen wohnungs- oder obdachlosen Menschen, die bettelnd vor Einkaufstempeln, Luxusboutiquen und -karossen sitzen.10 Neben der (zwar selten vorkommenden) extremen und lebensbedrohlichen Armut in Wohlfahrtsstaaten, untergräbt die schleppende Bekämpfung von Armut und Hunger im globalen Maßstab die Ideologie und Legitimation der ‚Wohlfahrtsstaaten‘, angesichts der globalen kapitalistischen Arbeitsteilung und des exorbitanten Reichtums.11

Der Wohlahrtstaat als politisches Machtfeld

Deshalb soll hier der (real existierende) demokratische Wohlfahrtsstaat als Machtfeld verstanden werden, auf dem verschiedene gesellschaftliche Akteure und Gruppen (Reiche oder Arme, Kapitalisten oder Arbeitende, hoch oder gering Gebildete usw.) darum konkurrieren und kämpfen, ihre jeweiligen Sichtweisen und Interessen als allgemein verbindliche durchzusetzen und wohlfahrtsstaatliche Regelungen, Transfers oder Dienste in Gang zu setzen, um ihre Wohlfahrtspositionen zu verbessern oder zu verteidigen. Die Frage wohlfahrtsstaatlichen Handlungsdrucks und die Art sowie Reichweite von Maßnahmen ist nämlich eine genuin politische Frage und ein Ergebnis von Kämpfen und Konflikten verschiedener politischer Akteure, Gruppen, Lager oder Klassen mit ihren jeweiligen Ideen und Ideologien. Im Übrigen ist zu beachten, dass es bei wohlfahrtsstaatlichen Maßnahmen weniger um Eingriffe oder eine Politik gegen Märkte geht, als vielmehr darum, diese überhaupt erst zu ermöglichen und am Laufen zu halten, durch die Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung, Eigentum, einigermaßen faire oder akzeptable Wettbewerbsbedingungen, die Bereitstellung öffentlicher Güter wie Infrastruktur und Bildung sowie nicht zuletzt Arbeitsschutz und Einkommenssicherung, sofern dieses nicht ausreichend durch Märkte oder Familien gewährleistet wird.

Insofern organisiert und ordnet der Wohlfahrtsstaat eine sich dynamisch entwickelnde kapitalistische, industrielle Gesellschaft (was in der funktionalen Perspektive betont wird), wobei er zur Herrschaftssicherung die damit verbundenen anomischen Tendenzen und soziale Probleme wie Armut etc., Revolten, Abwanderung, Apathie oder Kriminalität, bekämpft oder vermindert.12 Das unten gezeigte theoretische Modell (Abbildung 1) verdeutlicht das Zusammenspiel der angesprochenen ökonomischen und gesellschaftlichen Entwicklung (v.a. Verstädterung und Industrialisierung) einerseits und der sich bildenden kollektiven Akteure mit ihren unterschiedlichen Machtressourcen, Ideen und Ideologien andererseits (vgl. Abbildung 1), woraus sich schließlich bestimmte institutionelle Systeme oder ‚Regime des ‚Wohlfahrtskapitalismus‘ oder ‚Wohlfahrtsstaats‘ mit unterschiedlichen Maßnahmen der Sozialpolitik und entsprechenden ‚Wohlfahrtsniveaus‘ entwickeln (Abbildung 1). Die Entwicklung von Sozial- oder Wohlfahrtsstaaten lässt sich somit durch ein Zusammenwirken unterschiedlicher Aspekte erklären, wobei sowohl klassisch funktionalistische Aspekte sozialer wie ökonomischer Veränderungen, Soziale Probleme und ökonomische Möglichkeiten eine Rolle spielen, wie auch eher konflikttheoretisch soziale und politische Konflikte und die Machtressourcen unterschiedlicher Akteure. Schließlich werden auch institutionalistische Sichtweisen einbezogen, vor allem die Kraft und Eigentdynamik von Institutionen oder Regimen mit ihren Leitideen (vgl. Abbildung 1). Dabei verbinden sich politische Ideen und Ideologien zum einen mit den politischen Interessen und Akteuren und zum anderen mit daraus resultierenden politischen Institutionen und Regimen, woraus am Ende ein unterschiedlicher sozialpolitischer ‚output‘ (Recht, Geld, Dienste) und ‚outcomes‘ als ‚Wohlfahrt‘ resultieren.

Abbildung 1: Analytisches Modell der Sozialpolitik

Doch bevor auf die unterschiedlichen Regime des ‚Wohlfahrtskapitalismus‘ näher eingegangen wird, soll zuerst die Messung von Wohlfahrt und des Ausmaßes an ‚Wohlfahrtsstaatlichkeit‘ aufgezeigt und diskutiert werden.

Zur Messung von Wohlfahrt und Wohlfahrtsstaat

Wohlfahrt oder Wohlergehen ist in kapitalistischen Gesellschaften nach wie vor wesentlich ökonomisch bestimmt, weil Geld als universelles Tauschmittel für die Befriedigung fast aller Bedürfnisse erforderlich ist. Darüber hinaus kann Wohlfahrt aber auch mehrdimensional, bezüglich Gesundheit, Bildung, Kultur oder sozialer Beziehungen und Teilhabe sowie politischer Rechte bestimmt werden. Zudem ergibt sich Wohlfahrt oder Lebensqualität in einem Gefüge soziale Beziehungen und ist objektiv wie subjektiv bestimmt.13 Was in der einen Gesellschaft oder von einigen als wohlhabend gilt, kann von anderen als ärmliche, bedauernswerte Lage erscheinen. Allerdings korrelieren im Ländervergleich objektive, ökonomische Aspekte von Wohlfahrt (Bruttoinlandsprodukt/Kopf) stark mit der in den Ländern in Umfragen geäußerten subjektiven Lebensqualität, der Zufriedenheit oder dem Glücksempfinden; der Zusammenhang verläuft aber in einer abnehmenden Kurve, d.h. mit zunehmendem ökonomischem Wohlstand nimmt die subjektive Zufriedenheit in einem Land immer weniger zu, d.h. dieser Effekt stößt quasi an eine Grenze.14 Bei der subjektiven Messung von Lebensqualität oder dem Glücksempfinden muss in entsprechenden Befragungen das Problem berücksichtigt werden, dass Antworten verzerrt sein könnten, weil sich z.B. Ärmere oder Benachteiligte oft trotz aller Not zufrieden oder glücklich zeigen, v.a. weil sie ihre Erwartungen anpassen (Adaption), während sich Privilegierte in Wohlfahrtsstaaten oft trotz allen Wohlstands eher unzufrieden über ihre Lebensqualität äußern (sog. Dissonanz).

Übrigens kommen als Quellen für Wohlfahrt grundsätzlich drei Sektoren in Betracht: Erstens der Markt, auf dem Einkommen durch Lohnarbeit oder Kapitalinvestition erzielt werden. Für 47% der gesamten Bevölkerung ist Lohnarbeit die Hauptquelle zur Bestreitung des Lebensunterhalts, 1% lebt hauptsächlich von Einkommen aus Kapitaleinsatz oder Vermögen (Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung Nr. 265 vom 11. Juli 2019). Zweitens bestreiten in Deutschalnd ca. 28% ihr Leben hauptsächlich aus staatlichen Transfers oder der Sozialversicherung (22 % leben von Renten- und Pensionen, 7 % aus Transfers wie z.B. Arbeitslosengeld, Grundsicherung, BAföG oder Elterngeld). Drittens stellt die Familie für immerhin 24% der Menschen die Hauptquelle ihres Lebensunterhalts dar (durch Unterstützungen von Familienangehörigen) (Statistisches Bundesamt ebd.).

Ausmaß von Wohlfahrtsstaatlichkeit: Oft wird dazu die Summe der Sozialausgaben herangezogen und auf die gesamte Wirtschaftsleistung bezogen als Sozialleistungsquote (2017 betrug diese in Deutschland 29,6%; vgl. Statistisches Jahrbuch 2019). Die Summe der Sozialausgaben ist allerdings nicht sehr aussagekräftig für die Frage, inwiefern der Staat gleiche soziale Rechte und Teilhabe für alle garantiert.15 So können Sozialausgaben infolge von Armut und Arbeitslosigkeit steigen, soziale Teilhaberechte also geringer werden, oder Sozialleistungen sind ineffizient oder ineffektiv. So gibt es z.B. in Deutschland sozialpolitisch wenig fokussierte oder kontraproduktive, die Ungleichheit fördernde Leistungen, wie Subventionen an Wirtschaftsunternehmen oder Steuergutschriften im Bereich der Ehe- und Familienförderung, die Privilegierten zugute kommen und die Ungleichheit eher fördern. Zudem ist die Vergleichbarkeit der Sozialleistungsquote zwischen Ländern oft eingeschränkt und je nach Datenquellen und Methoden werden sehr unterschiedliche Werte ausgewiesen, wobei noch die Unterscheidung von „netto“ oder „brutto“ für weitere Schwierigkeiten der Vergleichbarkeit sorgt.

Deshalb lassen sich Wohlfahrtsstaaten besser in der Tradition von Esping-Andersen hinsichtlich des Ausmaßes staatlich garantierter, gleicher sozialer Rechte außerhalb von Märkten messen und vergleichen, als Dekommodifzierung und Stratifizierung.16 Ersteres kann als Minderung der Warenförmigkeit übersetzt werden, was von commodity (englisch für Ware) kommt, weil Menschen in kapitalistischen Gesellschaften ohne sozialstaatlichen oder familiären Rückhalt gezwungen sind, ihre Arbeitskraft als Ware auf Märkten feilzubieten, auch unter miesen Bedingungen oder Hungerlöhnen, um zu überleben. Das zweite Merkmal der Stratifizierung wird in der Regel anhand der Verteilung von Einkommen und Vermögen bestimmt, z.B. durch den Gini-Koeffizienten oder das Verhältnis der Einkommen von Reichsten (z.B. 10%) zu den Einkommen der Ärmeren (10%). Auch dem liegt wesentlich die Konfliktlinie um ‚Staatseingriffe‘ in die durch den Markt hergestellte Einkommens- und Vermögensverteilung zugrunde.

Schließlich führte Esping-Andersen erst 1999 eine ergänzende Dimension der Wohlfahrtsstaatlichkeit ein, die Defamilialisierung als soziale Rechte oder Wohlfahrt unabhängig oder außerhalb von Familien.17 Defamilialisierung bestimmt Esping-Andersen durch den Anteil der Ausgaben für soziale Dienste am Bruttoinlandsprodukt, die Versorgung und Transfers für Kinderbetreuung, dem Anteil der Kinder unter 3 Jahren in Tagesbetreuung und dem Anteil der Älteren über 65 Jahren mit Hilfen durch ambulante Dienste; der familialistische Charakter lässt sich ergänzend durch den Anteil älterer Menschen, die gemeinsam mit ihren Kindern leben, dem Anteil jüngerer nicht arbeitender Kinder, die im Haushalt ihrer Eltern leben und der wöchentlichen unbezahlten Arbeitsstunden von Frauen bestimmen.18

Politische ‚Regime‘ des Wohlfahrtskapitalismus: Konservativ, Liberal, Sozialdemokratisch

Entlang der skizzierten Dimensionen und ‚Kampflinien‘ des Wohlfahrtsstaats (soziale Rechte außerhalb von Markt und Familie) verbinden sich unterschiedliche politische Lager, die nach Esping-Andersen je nach Kräfteverhältnissen zu entsprechenden Typen oder ‚Regimen‚ des ‚Wohlfahrtskapitalismus‚ (Liberal, Konservativ und Sozialdemokratisch) führen.19. Zwar wurde die berühmte Regimetrias samt der Zuordnung realer Fälle oft kritisiert und alternative Vorschläge unterbreitet, jedoch hat sie sich im Großen und Ganzen doch als ziemlich gut bewährt.20 Die Regime sind ein Resultat der Macht sozialer und politischer Bewegungen sowie spezifischer Staatstraditionen: Das universalistische (sozialdemokratische) Regime wurde durch starke Gewerkschaften und Regierungsbeteiligung der Sozialdemokraten vorangetrieben, während eine dynamische Marktwirtschaft und schwache Gewerkschaften sowie Arbeiterparteien wesentliche Ursachen für die Durchsetzung liberaler Kräfte und Regime sind, eine starke Staatstradition oder -orientierung und Christdemokratie führten zu stratifizierenden konservativen Wohlfahrtsstaaten.21 Die Regime passen auffällig zur Losung Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit (oder Solidarität), mit den entsprechenden Präferenzen für die Steuerungsinstitutionen Markt, Staat und Familie (bzw. subsidiäre Selbstorganisation). Da es sich um idealtypische Konstruktionen und Zuspitzungen handelt, können die real vorkommenden Ideologien und Regime aber nicht immer gut entsprechen, so dass Unschärfen, Widersprüche oder Schwierigkeiten der Zuordnung bleiben. Die Geschichte und der Weg zu den unterschiedlich angelegten Wohlfahrtsstaaten ist lang, verschlungen und widersprüchlich, so dass auch mit den skizzierten politischen Ideologien und Regimen keine einfache, lineare Entwicklungslogik verbunden ist.22

Zwar war es zuerst eine konservativ–autoritäre Regierung im Deutschen Reich, die 1883 mit der Krankenversicherung eine Sozialversicherung einführte; kurz darauf folgten Unfall- und Rentenversicherung, 1927 die Arbeitslosenversicherung (nun auch unter dem gewachsenen sozialdemokratischen Einfluss). Es war vereinfachend und zugespitzt formuliert eine Flucht nach vorn und eine Doppelstrategie von Zuckerbrot und Peitsche des autoritären Regimes.23 Der autoritäre Staat zielte als guter Patron darauf, die massenhafte Not der Industriearbeiterschaft und ihrer Familien zu lindern, um diese an den ständischen, autoritären Staat zu binden und aufkeimende sozialistische Bewegungen zu untergraben.24. Deshalb darf auch die von Bismarck & Co. eingesetzte Peitsche politischer Repressionen gegen die Arbeiterbewegung nicht außer Acht gelassen werden. Zudem unterstützte die zentralstaatliche Regulierung auch die Konsolidierung des noch jungen, fragilen Nationalstaats unter preußischer Führung. Bei der Gründung des konservativen Wohlfahrtsstaat war zudem nicht nur im deutschen Fall eine christdemokratische, moderat konservativ-rechts ausgerichtete Ideologie prägend, wobei kirchliche wie bürgerliche Kräfte auf einen mittleren „Dritten Weg“ der bürgerlichen Sozialreform zwischen Kommunismus und Kapitalismus drängten, was auch als rheinischer Kapitalismus gilt.25. Der in Europa zur Zeit der Etablierung und Expansion des Nationalstaats virulente Konflikt mit christlichen Kirchen führte zur Gründung diverser christlicher Parteien, wie z.B. der die deutsche Sozialpolitik stark prägenden katholischen Zentrumspartei. Die konservativ-christdemokratische Prägung führt dann dazu, dass Subsidiaritätsprinzip und Familialismus wesentliche Grundprinzipien der deutschen Sozialpolitik wurden. Es wurde von der konservativen Regierung um Bismarck keine universelle oder weitreichende soziale Sicherung durch den Staat realisiert, sondern eine subsidiäre, korporatistische, ständisch differenzierte Sozialversicherung. Diese wurde zunächst nur für Industriearbeitende und ihre Familien und auf relativ niedrigem Niveau eingerichtet, wobei u.a. Selbständige und andere Privilegierte außerhalb des Solidarsystems blieben. Die Sozialversicherung wurde zudem von Arbeitenden und Kapitaleignern oder Arbeitgebern selbst organisiert und finanziert. Im Übrigen stellen die Sozialbeiträge der Arbeitenden eigentlich einen Lohnbestandteil dar, der auch an diese direkt fließen könnte. Insgesamt weist das konservative Regime, für das Deutschland paradigmatisch steht, deshalb auch meist nur mittlere Niveaus sozialer Sicherung und Gleichheit auf. Die Unterschiede zum universalistischen Regime sozialdemokratischer Prägung fallen insbesondere auf, wenn nicht die — heute meist relativ hohen — Sozialausgaben herangezogen werden, sondern die Dekommodifizierung, insbesondere in den Bereichen der Arbeits- und Armutspolitik. Dennoch wird aber mit der Sozialversicherung und dem Prinzip des Rechtsanspruchs auf standardisierte Versicherungsleistungen ein entscheidender Schritt zum modernen Wohlfahrtsstaat vollzogen und weg von der freiwilligen, unsystematischen und überforderten, zudem stigmatisierenden, kommunalen Armenfürsorge.26

Als Hintergrund der Entstehung von Wohlfahrtsstaaten müssen zweitens aber auch liberale politische Ideen und Lager berücksichtigt werden, die im Rahmen bürgerlicher Revolutionen lange vor der Einführung sozialstaatlicher Sicherungen für universelle Freiheitsrechte und soziale wie politische Teilhabe kämpften, gegen die in der ständisch-autoritären Gesellschaft herrschenden Mächte von Adel und Klerus. Der vor allem (aber nicht nur) vom aufstrebenden städtischen Bürgertum getragene Kampf für eine liberale Demokratie bereitete auch der Arbeiterbewegung wie dem demokratischen Wohlfahrtsstaat den Boden, auch wenn Liberale später zusehends mit säkular-Konservativen gegen einen als bevormundend oder überzogen kritisierten Wohlfahrtsstaat kämpften. Dazu muss betont werden, dass die breite liberale politische Strömung, die von links-libertären, radikaldemokratischen bis zu rechts-konservativen Nationalliberalen reicht, hier nur verkürzt skizziert werden kann. Immer stärker setzte sich aber schließlich eine eher wirtschaftsliberale Perspektive durch, die tendenziell mit säkular-konservativen Strömungen einig ist in der Ablehnung wohlfahrtsstaatlicher Eingriffe in die Marktfreiheit. Demzufolge gilt eben grundsätzlich nicht der Wohlfahrtsstaat als ideale wohlfahrtsgenerierende Institution, sondern ein möglichst freies Spiel konkurrierender gesellschaftlicher Kräfte und Akteure auf Märkten. Der Staat soll sich in dieser Sichtweise auf die Gewährleistung einer freiheitlich-demokratischen Rahmenordnung mit der Garantie von Freiheit, Eigentum, Sicherheit und Ordnung beschränken. Weitergehende oder wie auch immer gut gemeinte sozialstaatliche Eingriffe und Hilfen werden aus der liberalen wie auch säkular konservativen Perspektive als sozialistische Bevormundung, Gleichmacherei oder kontraproduktiv zurückgewiesen, weil sie die freiheitliche Initiative und Marktdynamik nur verzerren oder lähmen. Entsprechend weisen liberal geprägte Wohlfahrtsregime (als Standardfall gilt die USA) meist niedrige Grade der Dekommodifizierung auf, bei einer großen Ungleichheit, wobei die auf das notwendigste Maß begrenzte sozialstaatliche Sicherungen vor allem auf Arme zielen. Ungleichheit gilt in der liberalen Doktrin nicht nur als zwangsläufige Begleiterscheinung der Freiheit, sondern bis zu einem gewissen Grad als notwendiger Anreiz für Leistungen. Daran wird deutlich, dass sich die liberale Ideologie zu einer elitären, konservativen Haltung verwandelt, wenn sie die reale Ungleichheit von Chancen vernachlässigt. Im Übrigen können nämlich auch die in liberalen Regimen wie den USA favorisierten, durchaus vielfältigen privaten wohltätigen Stiftungen einer relativ stark entwickelten Zivilgesellschaft die meist krasse Ungleichheit und sozialstaatlichen Defizite kaum ausgleichen.

Nicht zuletzt drängten sozialistische und sozialdemokratische Kräfte, die gesellschaftlich primär in der Arbeiterbewegung verankert sind (auch wenn dazu u.a. auch Vertreter der Bourgeoisie wie Marx oder Engels stießen), auf die nicht nur formale Herstellung von Gleichheit. Indes war in der Arbeiterbewegung die Einstellung zum Wohlfahrtsstaat ambivalent: In der radikalen sozialistischen oder kommunistischen Perspektive gilt dieser als Herrschaftsinstrument der herrschenden Klassen. Die von Sozialdemokraten irgendwann favorisierte gemäßigte oder reformorientierte Strategie, d.h. soziale Fortschritte innerhalb eines akzeptierten Kapitalismus per demokratischem Sozialstaat zu verwirklichen, wird in der radikalsozialistischen Sicht als Illusion gehandelt, „die noch immer damit geendet habe, den Sozialismus als Ziel ganz aufzugeben“.27 Dennoch hat sich aber letztlich, nach langen blutigen Kämpfen, der Klassenkompromiss Wohlfahrtsstaat durchgesetzt und die Sozialdemokratie wurde spätestens nach dem 2. Weltkriegs dessen stärkster Verfechter und Vorreiter, in einer enormen Expansion in den oft als goldenen bezeichneten 1960er und -70er Jahre, insbesondere in skandinavischen Ländern wie Schweden. Diese zeichnen sich im internationalen Vergleich durch einen relativ hohen Grad an Dekommodifizierung und Gleichheit aus, hohen Sozialausgaben und Steuern sowie einem umfassenden System staatlich organisierter Dienstleistungen.28 Allerdings hat auch in den sozialdemokratischen Musterländern wie Schweden seit ca. Mitte der 1990er Jahre ein liberal-konservativer, ‚re-kommodifizierender‘ Geist mit dem Abbau sozialstaatlicher Teilhaberechte Macht gewonnen (dazu mehr siehe ‚Wohlfahrtsstaatsreformen‘).

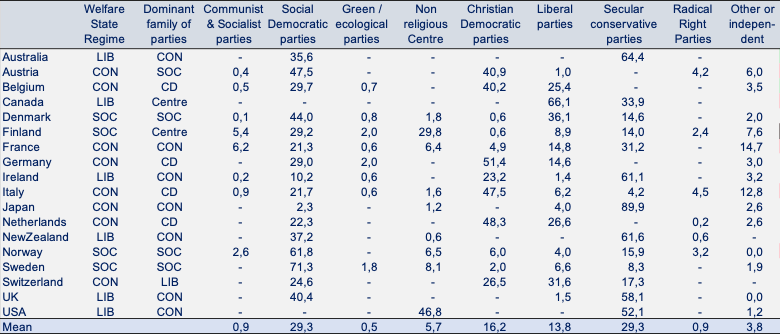

Nachfolgend zeigt ein vergleichender Blick auf die Regimetypen des Wohlfahrtskapitalismus nach Esping-Andersen und dem Anteil der Regierungsbeteiligung (Kabinettsitze) politischer Parteien der letzten Jahre (1950-2015), dass die Regimetypen im Großen und Ganzen recht gut mit dem Grad der Dominanz der entsprechenden politischen Parteien der letzten Jahrzehnte einhergehen (Tabelle nachfolgend). Werden die Regime mit 1=Liberal, 2=Konservativ und 3=Sozialdemokratisch kodiert und die dominanten Parteifamilien mit 1=Konservativ, 2=Liberal, 3=Christdemokratisch, 4=Zentristisch und 5=Sozialdemokratisch, ergibt sich ein Rangkorrelationskoeffizient nach Spearman-Rho von rs=0,750**, (N=18). Zudem korrelieren die Regime mit dem Anteil sozialdemokratischer minus säkular-konservativer Regierungsbeteiligung; rs=0,711** (N=18). In den sozialdemokratisch geprägten Regimen gibt es über die gesamte Zeit eine Dominanz sozialdemokratischer Parteien an der Regierung, während in den Ländern, die dem liberalen Regimetypus zugeordnet werden, meist säkular-konservative oder liberale Parteien dominieren, hier sind allenfalls Mitte-Parteien, kaum sozialdemokratische oder linke Parteien an der Regierung. Schließlich zeigt sich beim konservativen Regimetypus, dass neben den christdemokratischen auch öfters säkular-konservative Parteien an der Regierung dominierten.29

Tabelle 1: Regime des Wohlfahrtskapitalismus und Anteile der Regierungsbeteiligung politischer Parteien (ca. 1945-2020) (Mittelwerte) in Prozent

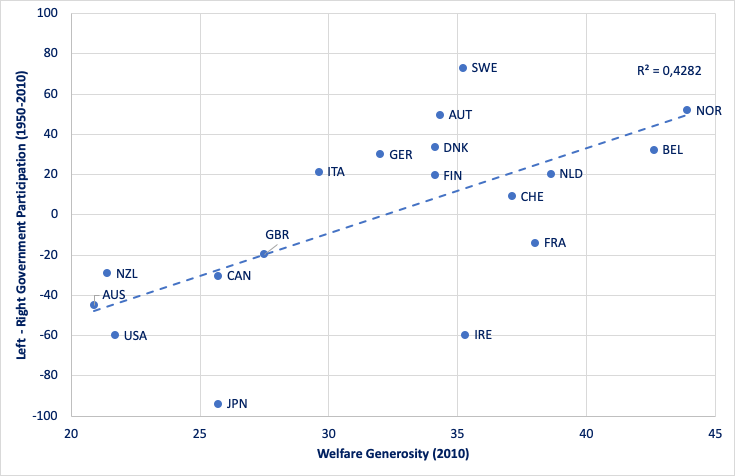

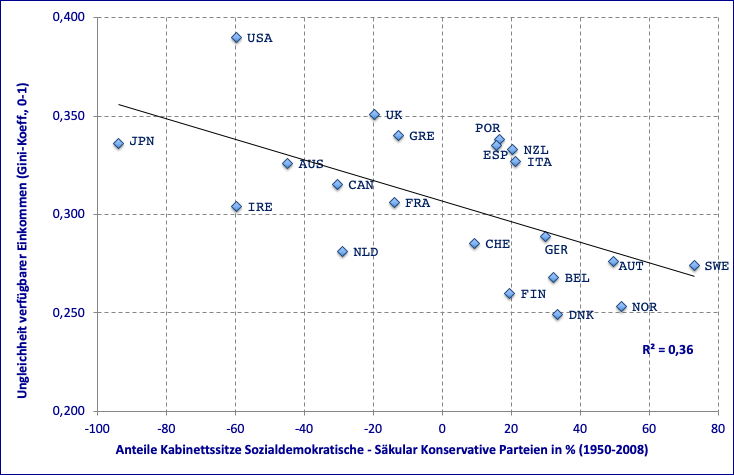

Damit lässt sich die aus dem Machtressourcenansatz um Esping-Andersen und Korpi stammende ‚Parteiendifferenzthese‘ untermauern.30 Dieses gilt trotz der Kritik und der These von ‚New Politics‘, wonach der Einfluss politischer Parteien auf die wohlfahrtsstaatliche Entwicklung infolge von Sachzwängen (wie Globalisierung oder Demographischer Wandel) geschwunden sei.31 Jedenfalls korreliert der Anteil sozialdemokratischer minus säkular-konservativer Parteien an der Regierung (1950-2008) zumindest bivariat immer noch recht gut mit einem mehr oder weniger ausgebauten Wohlfahrtsstaat im Sinne garantierter Teilhaberechte im Jahr 2010 (Total welfare generosity nach Scruggs) und auch mit dem durch Wohlfahrtsstaaten hergestellten oder ‚organisierten‘ Maß an Ungleichheit von verfügbarer Einkommen (Abbildungen nachfolgend).32

Abbildung 2: Anteil der Regierungsbeteiligung Sozialdemokratischer minus Säkular-Konservativer Parteien in Prozent (1950-2008) und Wohlfahrtsstaatliche Generösität (2010)

Quelle: Eig. Berechnung und Erstellung nach: Schmidt, Manfred G. 2010. Demokratietheorien: Eine Einführung. 5. Wiesbaden: Springer, VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 332 f.; (Regierungsbeteiligung linker Parteien 2010) und Scruggs et al. (Welfare Generosity), ‚Comparative Welfare Entitlements 2017-09′ (TOTGEN).

Abbildung 3: Regierungsbeteiligung Sozialdemokratische minus Säkular-Konservative Parteien (1950-2008) und Ungleichheit verfügbarer Einkommen (Gini-Koeffizient, 2012)

Pfadabhängigkeit und Eigendynamik wohlfahrtsstaatlicher Entwicklung

Die vorstehend genannten Befunde unterstreichen aber auch die These der ‚Pfadabhängigkeit‘ der wohlfahrtsstaatlichen Entwicklung, d.h. dass sich einmal etablierte Wohlfahrtsstaatsregime durch eine hohe Beharrungskraft und nur schrittweise erfolgende Veränderungen auszeichnen (siehe das theoretische Wirkungsmodell oben). Die wohlfahrtsstaatlichen Regime und Institutionen entfalten oft relativ unabhängig vom ökonomischen und sozialen wie auch politischen Umfeld eine erstaunlich kontinuierliche, eigendynamische Entwicklung. So gilt z.B. für den konservativ geprägten deutschen ‚Sozialversicherungsstaat‘, dass dieser zumindest in den Grundzügen bis heute Bestand hat, auch wenn viele kleine Schritte der Ausweitung oder ‚Reform‘ erfolgten.33 So wurde zwar der deutsche Sozialstaat zum einen immer stärker sozialdemokratisch geprägt und universalistischer (z.B. in der Familienpolitik durch eine Ausweitung sozialer Dienste). In neuerer Zeit wurden aber auch Reformen mit liberalen Akzenten vorgenommen: Dieses ist insbesondere in der Renten- und Arbeitslosenversicherung zu beobachten, wo eine Tendenz zur Grundsicherung die konservativ-ständische Status- und Lebensstandardsicherung ergänzte. Auch in der Kranken- und Pflegeversicherung wurden liberale Elemente des marktwirtschaftlichen Wettbewerbs eingeführt (was in den gesamten Sektor sozialer Dienste ausstrahlt). Die Pflegeversicherung knüpfte zwar einerseits an die Tradition der Sozialversicherung an, andererseits wurde sie als Grundversicherung angelegt sowie eben mit weiteren liberalen Elementen. Zugleich wurden aber im deutschen Sozialstaat grundlegende Strukturen weitergeführt, so z.B. die konservativ-ständische Komponente, indem Selbständige, Beamte und Berufsstände wie Ärzte oder Juristen in eigenen, hochwertigeren Versorgungssystemen belassen wurden. Zur wohlfahrtsstaatlichen Kontinuität trugen in Deutschland auch politisch-institutionelle Rahmenbedingungen der Politikverflechtung mit einem starken Druck zum Konsens bei. Grundlegende sozialpolitische Gesetze erfordern meist eine Mehrheit in Bundestag wie Bundesrat, wobei meist eine gegenläufige Mehrheit in beiden Kammern vorliegt. Daraus folgt ein Druck zum Konsens, vor allem für die beiden führenden Parteien (Christ- und Sozialdemokraten). Zudem gelten bei einer scheiternden Einigung über Gesetzesänderungen die bisherigen Regelungen weiter, so dass eher kleine Schritte der Veränderung auf einem ‚mittleren Weg‘ auch aufgrund dieser institutionellen Rahmenbedingungen wahrscheinlich sind.34

Dazu wird generell angenommen, dass dezentrale Entscheidungsstrukturen eines Regierungssystems und eine wachsende Anzahl und Heterogenität beteiligter „Veto-Spieler“ grundlegende Veränderungen hemmen, allerdings die Expansion wie den Abbau oder Reformen des Wohlfahrtsstaats.35 Weitere wichtige institutionelle Faktoren bilden das Wahlrecht (Mehrheitswahlrecht versus Verhältniswahlrecht) und Strukturen der politischen Interessenvermittlung (Konkurrenz- vs. Konkordanzdemokratie, Korporatismus vs. Pluralismus). Dass sich politische Ordnungen und Institutionen selten radikal ändern und eher Schritt für Schritt, evolutionär wachsen, dazu tragen korporatistische Strukturen, das Verhältniswahlrecht und konkordanzdemokratische sowie dezentrale föderalistische Strukturen oder allgemein die Stärke sowie Heterogenität von Veto-Spielern bei. Da in Deutschland vom Volk meist in Bund und Ländern parteipolitisch konträr zusammengesetzte Regierungen ermächtigt werden, die aufgrund des Verhältniswahlrechts zudem meist in Koalitionen gebunden sind, unterliegen sozialpolitische Entscheidungen in Deutschland einem starken Einigungszwang.36 Infolgedessen überwiegen in der deutschen Sozialpolitik moderate pfadabhängige Lösungen eines mittleren Wegs, zumal eben die Ideologie des dritten Wegs zwischen Kommunismus und Kapitalismus eine bis heute in hohem Maße einigende Formel bildet.

- Hier wird der international übliche Begriff Wohlfahrtsstaat verwendet und zur Vereinfachung weitgehend synonym zum in Deutschland üblichen Sozialstaat, ungeachtet der Unterschiede und Diskussionen im Einzelnen((Vgl. Kaufmann, Franz-Xaver. 2003. Varianten des Wohlfahrtsstaats: Der deutsche Sozialstaat im internationalen Vergleich. 1. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp.[↩]

- Vgl. Bäcker, G., G. Naegele, R. Bispinck, K. Hofemann, und J. Neubauer. 2020. Sozialpolitik und soziale Lage in Deutschland (Band 1). Wiesbaden: Springer, S. 1; ähnlich: Althammer, Jörg W., und Heinz Lampert. 2014. Lehrbuch der Sozialpolitik. Wiesbaden: Springer-Verlag.[↩]

- Vgl. Kaufmann, Franz-Xaver. 2003. Varianten des Wohlfahrtsstaats: Der deutsche Sozialstaat im internationalen Vergleich. 1. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp.[↩]

- Nach Weber lässt sich Macht durch die Chance definieren, dass innerhalb einer sozialen Beziehung der eigene Willen auch gegen Widerstreben durchgesetzt werden kann, Herrschaft als Chance, Gehorsam für bestimmte Befehle bei bestimmten Personen zu finden; vgl. Weber, Max. 1980. Wirtschaft und Gesellschaft: Grundriss der verstehenden Soziologie. 5. revidierte Auflage, besorgt von Johannes Winckelmann. Tübingen: Mohr (Paul Siebeck).[↩]

- Diese werden laufend aktualisiert mit wertvollen Daten und Informationen unter: www.sozialpolitik-aktuell.de[↩]

- So kommt im Lehrbuch von Bäcker et al. nur einmal der Begriff „links“ vor (oder die Zeichenfolge „link*“, wobei „linke Achse“ als Bezeichnung in Diagrammen unberücksichtigt blieb), „kommunist*“ taucht gar nicht auf, „SPD“ und „Grün*“ werden je viermal, „sozialdemo*“ sechs Mal, „sozialist*“ fünfmal genannt; „CDU“ findet sich zwei Mal, „konservativ“ neunmal und „FDP“ einmal; nur „liberal“ tritt mit 24 Nennungen häufiger auf (darunter neunmal mit „neo“ verknüpft); vgl. ähnlich bei Althammer/Lampert a.a.O.[↩]

- Siehe Rentenreformen 2002 ff. mit der teilweise erfolgten ‚Re-privatisierung‘ des Risikos der Einkommenssicherung im Alter und dem Umbau von einer lebensstandardsichernden Rente zur Grundsicherung; vgl. Wehlau, Diana. 2009. Lobbyismus und Rentenreform. Wiesbaden: VS-Verlag/Springer.[↩]

- Vgl. zu dieser „Demographisierung des Sozialen“ Barlösius, Eva. 2007. „Die Demographisierung des Gesellschaftlichen: Zur Bedeutung der Repräsentationspraxis“. In Demographisierung des Gesellschaftlichen: Analysen und Debatten zur demographischen Zukunft Deutschlands, hrsg. Eva Barlösius und Daniela Schiek. Wiesbaden: VS (Verlag für Sozialwissenschaften), 9–34.[↩]

- Vgl. Wehlau, Lobbyismus und Rentenreform a.a.O.; Leif, Thomas, und Rudolf Speth. 2006. „Lobbying und PR am Beispiel der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft“. In Die fünfte Gewalt–Anatomie des Lobbyismus in Deutschland, hrsg. Thomas Leif und Rudolf Speth. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften, 10–36; Schuler, Thomas. 2015. „Politikgestaltung von langer Hand“. In Lobby Work: Interessenvertretung als Politikgestaltung, Bürgergesellschaft und Demokratie, hrsg. Rudolf Speth und Annette Zimmer. Wiesbaden: Springer Fachmedien, 333–42. doi:10.1007/978-3-658-09433-1_20; Pautz, Hartwig. 2008. „Think-Tanks in Germany: The Bertelsmann Foundation’s Role in Labour Market Reform“. Zeitschrift für Politikberatung 1(3): 437–56. doi:10.1007/s12392-008-0044-8.[↩]

- Bzgl. der Bestimmung von Armut und Reichtum bleiben zudem auffällig große Datenlücken und Unklarheiten, vor allem bzgl. des oft unterschätzten Reichtums und ungleicher Vermögen (vgl.: World Inequality Report 2018, World Inequality Database, vgl. OXFAM 2019; zu Deutschland vgl. DIW Wochenbericht 29/2020; bzgl. Einkommen, global siehe: Milanovic, Branko. 2020. „After the Financial Crisis: The Evolution of the Global Income Distribution Between 2008 and 2013“. doi:10.31235/osf.io/du5g6; www.ourworldinata.org, Roser 2013. für Deutschland siehe: Grabka/Göbel 2020, DIW Wochenbericht 18/2020.[↩]

- Vgl. Human Development Report 2019, S. 7, wo von über 600 Mio. Menschen in extremer Einkommensarmut mit weniger als 1,90 $/Tag und 1,3 Mrd. in multimensionaler Armut die Rede ist.[↩]

- Vgl. Durkheim, Émile. 1893. Über soziale Arbeitsteilung: Studie über die Organisation höherer Gesellschaften. 1. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp; Polanyi, Karl. 1978. The great transformation: Politische und ökonomische Ursprünge von Gesellschaften und Wirtschaftssystemen (Übers. von Heinrich Jelinek). 1. Aufl. Frankfurt/Main: Suhrkamp; Castel, Robert. 2000. Die Metamorphosen der sozialen Frage: eine Chronik der Lohnarbeit. Konstanz: UVK, Univ.-Verl. Konstanz.[↩]

- Vgl. Noll, Heinz-Herbert. 2000. „Konzepte der Wohlfahrtsentwicklung: Lebensqualität und ‚neue‘ Wohlfahrtskonzepte“. WZB Discussion Paper (P 00-505). https://www.econstor.eu/handle/10419/50283; Fahey, T., und E. Smyth. 2004. „Do subjective indicators measure welfare? Evidence from 33 European societies“. European Societies: 5–27.[↩]

- Vgl. Fahey/Smyth, a.a.O.; Proto, Eugenio, und Aldo Rustichini. 2013. „A reassessment of the relationship between GDP and life satisfaction“. PloS one 8(11): e79358.[↩]

- Vgl. Clasen, Jochen, und Nico Siegel, hrsg. 2007. Investigating Welfare State Change: The „Dependent Variable Problem“ in Comparative Analysis. Edward Elgar Publishing. https://www.elgaronline.com/view/9781845427399.xml (26. Dezember 2020).[↩]

- Vgl. Esping-Andersen, Gøsta. 1989. The three Worlds of Welfare Capitalism. Princeton: Princeton Univ. Press.[↩]

- Vgl. Esping-Andersen, Gøsta. 1999. Social foundations of postindustrial economies. New York [u.a.]: Oxford Univ. Press.[↩]

- Vgl. ebd. 61 f.; weiterführend s. z.B.Lohmann, Henning, und Hannah Zagel. 2016. „Family policy in comparative perspective: The concepts and measurement of familization and defamilization“. Journal of European Social Policy 26(1): 48–65.[↩]

- Vgl. Esping-Andersen, Three Worlds a.a.O.[↩]

- Vgl. Arts, Wil, und John Gelissen. 2002. „Three worlds of welfare capitalism or more? A state-of-the-art report“. Journal of European Social Policy Vol. 12(2): 137–58; Ferragina, Emanuele, und Martin Seeleib-Kaiser. 2011. „Thematic Review: Welfare regime debate: past, present, futures?“ Policy & Politics 39(4): 583–611. doi:10.1332/030557311X603592; Bambra, Clare. 2004. „Weathering the Storm“. The Social Policy Journal 3(3): 3–23. doi:10.1300/J185v03n03_02; Powell, Martin, Erdem Yörük, und Ali Bargu. 2020. „Thirty Years of the Three Worlds of Welfare Capitalism: A Review of Reviews“. Social Policy & Administration 54(1): 60–87. doi:https://doi.org/10.1111/spol.12510.[↩]

- Vgl. Ebbinghaus, Bernhard. 2019. „Machtressourcentheorie und Korporatismusansatz“. In Handbuch Sozialpolitik, hrsg. Herbert Obinger und Manfred G. Schmidt. Wiesbaden: Springer Fachmedien, doi:10.1007/978-3-658-22803-3_7, S. 124).[↩]

- Vgl. Obinger, Herbert, und Klaus Petersen. 2019. „Die historische Entwicklung des Wohlfahrtsstaates: Von den Anfängen bis zum Ende des Goldenen Zeitalters“. In Handbuch Sozialpolitik, hrsg. Herbert Obinger und Manfred G. Schmidt. Wiesbaden: Springer Fachmedien, 9–31. doi:10.1007/978-3-658-22803-3_2, S. 13 ff.; Alber, Jens. 1982. Vom Armenhaus zum Wohlfahrtsstaat: Analysen zur Entwicklung der Sozialversicherung in Westeuropa. Campus-Verlag; Ritter, Gerhard A. 2012. Der Sozialstaat: Entstehung und Entwicklung im internationalen Vergleich. Berlin u.a.: Walter de Gruyter; Schmidt, Manfred G. 1998. Sozialpolitik in Deutschland: Historische Entwicklung und internationaler Vergleich. 2., vollst. überarb. und erw. Aufl. Opladen: Leske + Budrich.[↩]

- Vgl. Ebbinghaus, a.a.O., S. 123[↩]

- Die Befriedung und Integration gelang zwar erst auf lange Sicht, aber irgendwann nach dem 2. Weltkrieg begriffen sich auch die ehemals erbitterten Klassengegner doch als Sozialpartner.[↩]

- Vgl. Schmidt, Sozialpolitik a.a.O.[↩]

- Vgl. Sachße, Christoph, und Florian Tennstedt. 1988. Fürsorge und Wohlfahrtspflege 1871 – 1929: Geschichte der Armenfürsorge in Deutschland (Bd. 2). Stuttgart [u.a.]: Kohlhammer. Ein Grundsatz der Armenfürsorge war, nach dem individuellen Maß des Bedarfs und im Rahmen vorhandener Mittel Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Daraus folgte ein hohes Maß an Willkür, wobei eine Unterscheidung in würdige Arme, die unverschuldet in Not gerieten und nicht arbeitsfähig waren (wie Kinder, Mütter und Alte) und unwürdige, weil arbeitsfähige Arme leitend war; letztere galten als arbeitsscheu‘ oder asozial, wobei auch die Internierung in Armen- oder Arbeitshäuser und nicht zuletzt der Verlust bürgerlicher Rechte drohte.[↩]

- Müller, Wolfgang, und Christel Neusüß. 1971. „Die Sozialstaatsillusion und der Widerspruch von Lohnarbeit und Kapital“. PROKLA. Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft 1(SH1): S. 7. f.[↩]

- Eine Ausnahme stellt die wesentlich von den Gewerkschaften organisierte Sicherung gegen Arbeitslosigkeit dar, was wiederum eine Ursache für die relativ hohen Organisationsgrade der Gewerkschaften darstellt.[↩]

- Eine Ausnahme bildet Österreich, wo noch häufiger sozialdemokratische Parteien regierten als christdemokratische, wobei beide Parteien häufig in großen Koalitionen kooperierten und sich die Macht auf fast allen staatlichen Ebenen nach Proporz aufteilten.[↩]

- Vgl. Korpi, Walter. 2000. „The power resources model“. In Welfare State Reader, hrsg. Christopher Pierson und Francis G. Castles. Cambridge UK: Polity Press, 76–89; Ebbinghaus, Machtressourcentheorie a.a.O.[↩]

- Vgl. kritisch dazu: Korpi, W., und J. Palme. 2003. „New politics and class politics in the context of austerity and globalization: welfare state regress in 18 countries, 1975–95“. American Political Science Review 97(03): 425–46; Allan, James P., und Lyle Scruggs. 2004. „Political Partisanship and Welfare State Reform in Advanced Industrial Societies“. American Journal of Political Science Vol. 48, No. 3: 496–512; Huber, Evelyne, und John D. Stephens. 2010. Development and Crisis of the Welfare State: Parties and Policies in Global Markets. University of Chicago Press; Huber, Evelyne, und John D. Stephens. 2014. „Income inequality and redistribution in post-industrial democracies: demographic, economic and political determinants“. Socio-Economic Review 12(2): 245–67.[↩]

- Die zur obigen Tabelle Abweichung des Zeitbezugs der Daten ist angesichts marginaler Unterschiede zu vernachlässigen[↩]

- Ausführlich: Palier, Bruno. 2010. A Long Goodbye to Bismarck? : The Politics of Welfare Reform in Continental Europe. Amsterdam University Press. https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/34852 (8. Januar 2021).[↩]

- Vgl. Schmidt, Manfred G. 2006. „Die Politik des mittleren Weges. Die Wirtschafts-und Sozialpolitik der Bundesrepublik Deutschland im internationalen Vergleich“. Geschichte und Gesellschaft. Sonderheft 22: 239–52.[↩]

- Vgl. Wenzelburger, Georg. 2019. „Institutionelle Theorie“. In Handbuch Sozialpolitik, hrsg. Herbert Obinger und Manfred G. Schmidt. Wiesbaden: Springer Fachmedien, 159–79. doi:10.1007/978-3-658-22803-3_9.[↩]

- Vgl. kritisch dazu: Scharpf, Fritz W. 1999. „Föderale Politikverflechtung: Was muß man ertragen – was kann man ändern?“ MPI Working Paper (Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung Köln) (99/3).[↩]