Was bedeutet Technokratie und wozu dient das?

Technokratie bedeutet die Herrschaft von Fachleuten, d.h. dass politische Entscheidungen weitgehend bis ausschließlich von Expertinnen und Experten auf der Basis wissenschaftlicher oder technischer Argumente getroffen werden sollen, wobei im Extrem überparteiliche Regierungen von Fachleuten gebildet werden, wie in Italien unter Monti oder Draghi, anstelle der demokratischen Willensbildung und Entscheidung durch parteipolitisch geprägte Gremien.1 Als Vorteile einer Technokratie werden angeführt, dass bei politischen Entscheidungen vorrangig rationale, sachliche Aspekte ausschlaggebend sind und weniger ideologische, parteiparteipolitische, kurzfristig am Wahlerfolg orientierte Stimmungen und Kalküle.2 Zudem würde die wachsende Kompliziertheit, vor allem technischer Fragen, fachlich Unkundige überfordern, so dass keine vernünftigen politischen Entscheidungen ohne Expertenrat getroffen werden können und Laien sich tendenziell kein Urteil anmaßen sollten.

Damit entstehen grundsätzliche Fragen für die Demokratie, wie es Ulrich Beck in seinen Überlegungen zur „Risikogesellschaft“ ansprach und wonach ein „legitimer Totalitarismus der Gefahrenabwehr“ oder ein wissenschaftlich-technisch begründeter Autoritarismus drohe.3. Immer häufiger wird so eine vermeintliche „Alternativlosigkeit“ politischer Entscheidungen infolge von „Sachzwängen“ behauptet. Legendär wurde Margret Thatchers Totschlagargument „there is no alternative“ (‚TINA‘), womit sie in der ökonomischen Krise der 1970er Jahre eine kapitalfreundliche Sozial- und Wirtschaftspolitik der Deregulierung und Re-Privatisierung durchpeitschte, dem in ähnlicher Weise die Regierungen Schröder und Merkel in Deutschland folgten.4 Allerdings stellt sich die Frage, inwiefern es überhaupt bei politischen Entscheidungen nur eine objektiv beste, rein rationale Lösung geben kann. Spiegelt dieses Denken nicht vielmehr eine technokratische Ideologie und Machttechnik wieder? Die technokratische Ideologie und Argumentation blendet nämlich aus, dass allen politischen Entscheidungen immer widerstreitende Werte, ideologische und ökonomische Interessen zugrunde liegen, auch bei scheinbar rein technischen Fragen. Denn es gibt bei jeder politischen Entscheidung Kosten und Nutzen, die nicht für alle Gruppen oder Menschen gleich sind, so dass es immer die einen gibt, die profitieren und die anderen, die eher Nachteile haben.

Zudem sind auch wissenschaftliche Expertinnen und Experten naturgemäß nicht frei von Ideologien und Werthaltungen oder ökonomischen Interessen, also längst nicht nur neutral oder objektiv am Gemeinwohl orientiert (sofern dieses überhaupt objektiv bestimmt werden kann). Dazu kommt, dass auch die Wissenschaft finanziert werden muss, wobei zwangsläufig ökonomische und politische Interessen hineinspielen. Dieses lässt sich z.B. im Blick auf legendäre (hier nicht mehr weiter zu belegende) Verstrickungen von Expertinnen und Experten mit der Atom- und Militärindustrie oder der Medizintechnik kaum leugnen. Dazu kommt, dass Expertinnen und Experten naturgemäß auch nicht frei von Fehlleistungen sind. Zudem ist die Realität immer noch komplizierter als die besten theoretischen und analytischen Modelle, so dass jede Zukunftsprognose ein gewagtes Unterfangen bleibt.5 In diesem Zusammenhang wurde darauf verwiesen, dass sich die WHO zu 80% durch projektbezogene Zuwendungen finanziert (u.a. durch Stiftungen wie von der von Bill und Melinda Gates), die wiederum stark mit medizinisch-pharmakologischer Forschung verbunden ist.6 Jedenfalls haben sich im Grenzbereich von Wissenschaft, Politik und Medien vielfältige, mehr oder weniger wissenschaftlich ausgerichtete, Netzwerke der „Politikberatung“ oder Lobbys gebildet, bei denen oft kaum zwischen rein wissenschaftlicher Expertise und ökonomischen sowie politischen Interessen unterschieden werden kann. Paradigmatisch stehen dafür sog. „think tanks“ wie die Bertelsmann-Stiftung oder die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, welche nicht nur rein wissenschaftliche Studien oder Expertisen anfertigen, sondern auch Politikberatung und Lobbying betreiben.7 Die politische Einflussnahme findet in solchen Netzwerken aber eher unauffällig, indirekt und oft auch unbewusst statt, wobei die finanzielle Förderung durch Politik und Wirtschaft, mit der Vorgabe von Aufgabenstellungen und Zielsetzungen als „goldene Zügel“ wirken, zumal lukrative Nebeneinkünfte (mit eventuellen Folgeaufträgen) und Prestige für die in Wissenschaft, Politik und Medien Tätigen im Spiel sind. Dazu kommt auch eine oft über Jahre wachsende soziale Nähe, bei meist ähnlicher akademischer Sozialisation und Karrierewegen, mit ähnlichem Habitus, was oft ganz selbstverständlich oder automatisch ähnliche, abgestimmte und zueinander passende Sichtweisen hervorbringt.

Die lange Tradition technokratischer Krisen- und Reformpolitik

Wegweisend für die in den letzten Jahrzehnten dominierende technokratische Krisen- und Reformpolitik war ‚Margret Thatchers‘ ständig wiederholtes Credo „there is no alternative“, d.h. dass es angesichts der wirtschaftspolitischen Krise und ‚Stagflation‘ der 1970er Jahre keine Alternative gebe zu der von ihr proklamierten Sparpolitik, anstelle der keynesianischen (sozialdemokratisch geprägten) expansiven Wirtschafts- und Sozialpolitik, um die kapitalistische Marktwirtschaft wieder per Deregulierung und Privatisierung, d.h. eine Verbesserung der Gewinnaussichten für Unternehmen und Kapitaleigner, zu mobilisieren.8

Nach und nach folgten dem Credo von Thatcher & Co. auch Mitte-Links-Regierungen in vielen europäischen Ländern. Auch die von Bundeskanzler Gerhard Schröder, sozialdemokratisch geführte Regierung begründete ähnlich die „Agenda 2010“ mit ihren herben sozialpolitischen Einschnitten: „Globalisierung und demographische Entwicklung lassen uns keine Alternative dazu, unseren Sozialstaat und die Marktwirtschaft zu reformieren“.9 Dazu verkündete Schröder die populistische These, es gebe keine linke oder rechte Wirtschaftspolitik, sondern nur ein gute oder schlechte:4 Dazu setzte Schröder stark auf Expertenkommissionen, wie die sog. „Hartz-Kommission“ (benannt nach deren Leiter, Peter Hartz, einem ehemaligen Personalmanager bei VW), welche in hohem Maße die „Hartz-Gesetze“ (2003-2005) bestimmten und die eine starke Re-Privatisierung sozialer Risiken bewirkten.10 Ein weiteres Beispiel ist die seit 2002 durchgesetzte Teilprivatisierung und der Abbau sowie Umbau der gesetzlichen Rentenversicherung, mit der Erhöhung der Altersgrenze beim Rentenzugang, was ähnlich unter einem erheblichem Einfluss liberaler Think Tanks stand, die insbesondere der Finanz- und Versicherungswirtschaft nahe standen.11

Auf diese Art und Weise haben in den letzten Jahrzehnten viele Regierungen politische Entscheidungen durchgesetzt, welche zwar von der großen Mehrheit vor allem ökonomischer Expertinnen und Experten mit akademischen Eliten in Politik, Wirtschaft und Medien als „alternativlos“ behauptet wurden. Vom normalen oder einfachen Volk, d.h. Leuten mit niedrigen bis mittleren Bildungsabschlüssen und Einkommen, wurden diese jedoch überwiegend abgelehnt, zumal insbesondere die soziale Ungleichheit ständig wuchs.12

Kurzum, nach Pierre Bourdieu kann zunehmend ein „politisches Spiel“ beobachtet werden,

„bei dem die Mächtigen die Tendenz haben, die Wahrheit zu fingieren und den Glaubensvorstellungen und den Sicht- und Teilungsprinzipien, die sie durchsetzen wollen, vor allem auf dem Gebiet der Ökonomie, den Anschein einer wissenschaftlichen Garantie, eines Stempels der Wahrheit zu geben versuchen. Sie beteuern ständig, die Wissenschaft sei auf ihrer Seite, die Nobelpreise seien auf ihrer Seite, so wie man früher Kriege führte und dabei rief: ‚Gott ist mit uns’. Und sie verlangen vom einfachen Volk, sich auf diejenigen zu verlassen, die kompetenter sind die es besser wissen, die das Monopol der Handhabung der politischen Heilsgüter für sich beanspruchen, das Monopol der Definition des politisch Guten und Richtigen, im Namen des Kompetenz- und Wahrheitsmonopols.“

13

Technokratie aus der Sicht der Bürgerinnen und Bürger

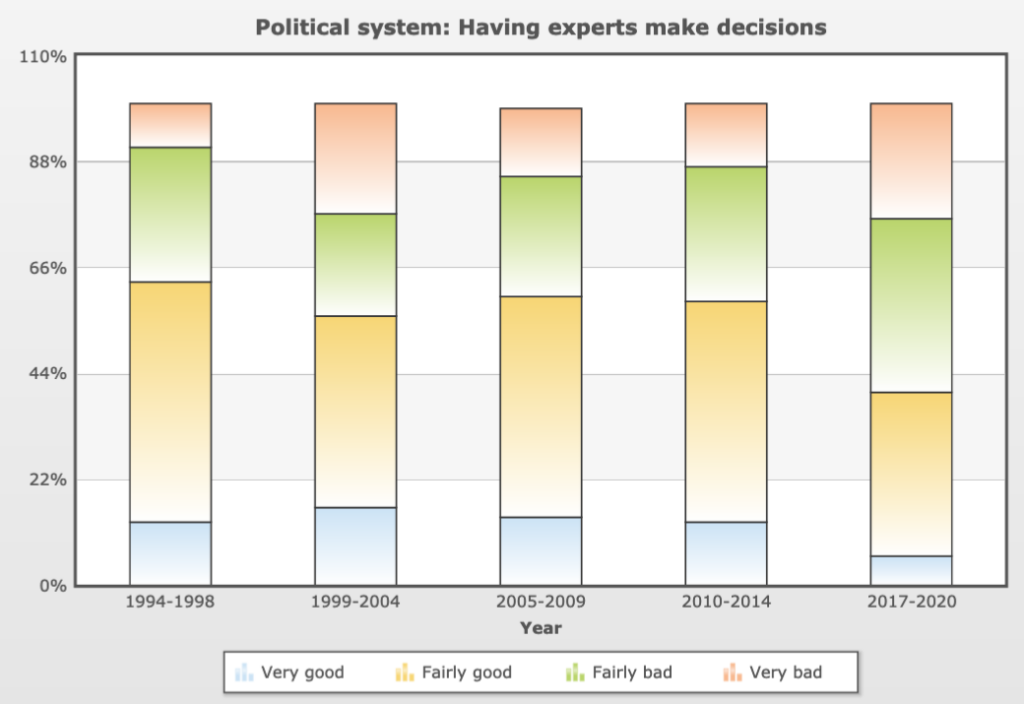

Der maßgebliche Einfluss von Expertinnen und Experten auf politische Entscheidungen ist erstaunlich populär, trotzdem oder vielleicht auch weil sie sich gegen die parteipolitisch oder wahltaktisch ausgerichteten Politikerinnen und Politiker richten. Diese unterliegen einem besonders starken Misstrauen und haben in den letzten Jahren immer weiter Vertrauen eingebüßt, so dass die Popularität der Technokratie zumindest teilweise daraus resultieren könnte. Dazu kommt eine in Deutschlands politische Kultur der Mitte- und Konsensorientierung mit der Sehnsucht nach der einzigen richtigen Lösung.14 Jedenfalls wird die Aussage, dass Experten und nicht die demokratisch gewählte Regierung zum Wohl des Landes entscheiden sollten, in Umfragen im Vereinigten Königreich von 54% der Befragten sehr oder eher gut geheißen, in den USA waren es 51,1% (vgl. World Value Survey 2017/20, Tabelle nachfolgend). In Deutschland befanden dieses in der jüngsten Befragungswelle allerdings ’nur‘ noch 38,3% für „sehr gut“ oder „eher gut“, während es zuvor regelmäßig über 60% Entscheidungen von Expertinnen und Experten anstelle von Regierungen gut hießen (vgl. Tabelle und Abbildung unten).

Table: „Having experts, not government, make decisions according to what they think is best for the country“(Answers at World Value Survey, 2017/20 in Percent)

| France | Germany | Sweden | United Kingdom | United States | |

| Very good | 7,7 | 5,8 | 6,5 | 11,9 | 12,3 |

| Fairly good | 39,9 | 32,5 | 29,8 | 42,1 | 38,8 |

| Fairly bad | 27 | 33,1 | 34,4 | 26,8 | 29 |

| Very bad | 16,9 | 19,8 | 26,6 | 16,8 | 17,2 |

| Don´t know | 8,2 | 7,9 | 2,2 | 2,3 | 0,2 |

| No answer | 0,4 | 0,9 | 0,5 | 0,1 | 2,5 |

| (N) | 1.880 | 2.178 | 1.198 | 1.794 | 2.596 |

Having experts, not government, make decisions according to what they think is best for the country.

Source: World Value Survey

Graph: „Having experts, not government, make decisions according to what they think is best for the country“(Frequencies of Answers at World Value Survey, Germany, 1994/98 – 2017/20 in Percent)

Having experts, not government, make decisions according to what they think is best for the country.

Source: World Value Survey

Zudem deutet die ‚Corona-Krise‘ eher in die Richtung eines Schubs in Richtung Technokratie. Nicht nur die frappierende Folgebereitschaft der Bürgerinnen und Bürger im ‚Lockdown‘ weisen in diese Richtung. Im April 2020, also zu Beginn der Corona-Krise, vertrauten der Wissenschaft und Forschung über 73% der Befragten „voll und ganz“ oder „eher“ und 81% meinten, dass politische Entscheidungen im Umgang mit Corona auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen sollten; im Vergleich dazu vertrauten im Jahr 2017 nur ca. 50% der Wissenschaft und Forschung und bis im November 2020 sanken die Vertrauenswerte wieder auf 60%.15 Laut Befragungen aus den USA vertrauten 84% den Informationen medizinischer Expertinnen und Experten zu Corona (unter den Sympathisanten der Demokraten waren es sogar 90%, bei jenen, die Republikanern nahe standen, nur 75%).16 Übrigens dürften Expertinnen und Experten aus der Medizin wie auch technischer oder naturwissenschaftlicher Disziplinen eher mehr Vertrauen in der Bevölkerung genießen als die Kolleginnen und Kollegen aus sozial- und geisteswissenschaftlichen Fächern.

Als Hintergrund der Befürwortung technokratischer Entscheidungen legt eine international vergleichende Analyse nahe, dass die Zustimmung umso stärker ausfällt, je geringer das Vertrauen in die Demokratie und politische Institutionen ist und je geringer das politische Interesse ausfällt (dazu kommt die Wahrnehmung von Korruption und eine geringe Wirtschaftskraft in einem Land.17 Technokratische Haltungen scheinen zudem laut zwei Studien etwas häufiger bei Jüngeren, geringer gebildeten und politisch eher rechtsorientierten Menschen verbreitet zu sein.18 Eine andere Studie legt dagegen einen positiven Zusammenhang zwischen der Befürwortung technokratischer Entscheidungen und Bildung nahe, allerdings im Vergleich zu alternativen repräsentativ- und direktdemokratischen Entscheidungsmodi.19. Allerdings sind die Unterschiede bzgl. Bildung eher gering und es entsteht ein schwer zu entwirrendes „Puzzle“, weil sich die Einstellungen zu den drei alternativen Entscheidungstypen überlagern. Offenbar wird die Sympathie für technokratisches Entscheiden auch durch die wachsende Kritik an repräsentativdemokratischen Entscheidungen gefördert, woraus noch mehr die (bezeichnenderweise als ‚populistisch‘ klassifizierte) überragende Popularität direktdemokratischer Entscheidungsmodi resultiert.20

Bei der Frage, inwiefern wissenschaftliche Expertinnen und Experten einen Einfluss auf politische Entscheidungen haben sollten, spielen vermutlich auch die Inhalte politischer Fragen eine Rolle, was in der Forschung bisher anscheinend nicht berücksichtigt worden ist. So werden medizinische, naturwissenschaftliche oder technische Fragen meist ganz selbstverständlich von ihrer sozialen Verteilungswirkung her getrennt, als rein sachlich oder technisch. Anders ist das bei wirtschaftlichen oder sozialpolitischen Fragen, wie der Besteuerung, des Mindestlohns oder der Grundsicherung. Dass das Vertrauen der Bevölkerung in die wissenschaftliche Expertise im Zuge der Corona-Krise zunächst stark stieg und nun offenbar wieder sinkt in die Richtung der vorherigen zwiespältigen Sicht, dürfte somit eine auch eine Folge der zunehmend deutlicher werdenden sozialen und politischen Folgewirkungen und der zunehmenden politischen Kontroverse um die Wirkung wie auch Notwendigkeit der Anti-Corona-Maßnahmen sein. Dazu kommt als Hintergrund, dass die Popularität der wissenschaftlichen Politikberatung im Zuge der skizzierten sozialpolitischen Reformpolitik gelitten hat und angesichts des Nachlassen der Krisenwahrnehmung die Skepsis gegenüber Experten und Expertinnen wieder wächst.

Weiter zu: Fazit und Ausblick (Krisenpolitik… Kap. 7)

Zurück zu Krisenpolitik… Kap. 1 (Einleitung/Übersicht)

Was ist eine ‚Krise‘ und woher kommen wachsende Krisenwahrnehmungen? (Krisenpolitik … Kap. 2)

Medien und die Konstruktion von Angst sowie ‚Krisen‘ (Krisenpolitik… Kap. 3)

Der kapitalistische ‚Wohlfahrtsstaat‘ als Krisenmanager (Krisenpolitik… Kap. 4)

Ausnahmezustand: Legitimation und Folgen (Krisenpolitik… Kap. 5)

- Vgl. als kurze Definition: Schubert/Klein, 2018, Politiklexikon, nach: Bundeszentrale politische Bildung; ausführlich: Bertsou, Eri, und Daniele Caramani. 2020. „People Haven’t Had Enough of Experts: Technocratic Attitudes among Citizens in Nine European Democracies“. American Journal of Political Science n/a(n/a): n/a. doi:https://doi.org/10.1111/ajps.12554; Caramani, Daniele. 2017. „Will vs. Reason: The Populist and Technocratic Forms of Political Representation and Their Critique to Party Government Cambridge Core“. American Political Science Review 111(1): 54–67.[↩]

- vgl. Haring, Sophie. 2010. „Herrschaft der Experten oder Herrschaft des Sachzwangs? – Technokratie als politikwissenschaftliches »ProblemEnsemble«“. Zeitschrift für Politik 57(3): 243–64; Caramani, Daniele. 2017. „Will vs. Reason: The Populist and Technocratic Forms of Political Representation and Their Critique to Party Government Cambridge Core“. American Political Science Review 111(1): 54–67.[↩]

- Vgl. Beck, Ulrich. 1993. Risikogesellschaft: Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 106[↩]

- Vgl. Séville, Astrid. 2017. There is no alternative: Politik zwischen Demokratie und Sachzwang. Campus Verlag.[↩][↩]

- Bei der ‚Corona-Krise‘ seit 2020 wurde immer wieder die Frage nach Einflüssen der Pharmaindustrie aufgeworfen, z.B. im Blick auf die World Health Organization (WHO). Denn diese war schon länger durch überzogene Warnungen vor Pandemien und Fehlalarmen wie bei der „Schweinegrippe“ aufgefallen.((Vgl. z.B. Doshi, Peter. 2011. „The Elusive Definition of Pandemic Influenza“. Bulletin of the World Health Organization 89(7): 532–38. doi:10.2471/BLT.11.086173.[↩]

- Vgl. Meisterhans, Nadja. 2020. „Globale Gesundheitspolitik: Die WHO und der Philantrokapitalismus in Zeiten von Corona“. Policy Brief 6 (Marie Jahoda/Otto Bauer Institut): http://www.jbi.or.at.[↩]

- Vgl. Schuler, Thomas. 2015. „Politikgestaltung von langer Hand“. In Lobby Work: Interessenvertretung als Politikgestaltung, Bürgergesellschaft und Demokratie, hrsg. Rudolf Speth und Annette Zimmer. Wiesbaden: Springer Fachmedien, 333–42. doi:10.1007/978-3-658-09433-1_20; Leif, Thomas, und Rudolf Speth. 2006. „Lobbying und PR am Beispiel der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft“. In Die fünfte Gewalt–Anatomie des Lobbyismus in Deutschland, hrsg. Thomas Leif und Rudolf Speth. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften, 10–36; Pautz, Hartwig. 2008. „Think-Tanks in Germany: The Bertelsmann Foundation’s Role in Labour Market Reform“. Zeitschrift für Politikberatung 1(3): 437–56. doi:10.1007/s12392-008-0044-8.[↩]

- Vgl. Schäfer, Armin. 2008. Krisentheorien der Demokratie: Unregierbarkeit, Spätkapitalismus und Postdemokratie (MPIfG Discussion Paper 08 / 10). Köln: Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung (http://pubman.mpdl.mpg.de/); Séville, Astrid. 2017. „From ‘One Right Way’ to ‘One Ruinous Way’? Discursive Shifts in ‘There Is No Alternative’“. European Political Science Review 9(3): 449–70. doi:10.1017/S1755773916000035.[↩]

- Vgl. Regierungserklärung vom 25. März 2004 im Deutschen Bundestag zur ‚Agenda 2010‘. Allerdings waren Mitte-Rechts-Regierungen nicht nur Vorreiter dieser Entwicklung, sie wiesen auch eine vierfach höhere Wahrscheinlichkeit für Kürzungen wohlfahrtsstaatlicher Leistungen zwischen 1975 und 1990 auf (vgl. Korpi, W., und J. Palme. 2003. „New politics and class politics in the context of austerity and globalization: welfare state regress in 18 countries, 1975–95“. American Political Science Review 97(03): 425–46; Allan, James P., und Lyle Scruggs. 2004. „Political Partisanship and Welfare State Reform in Advanced Industrial Societies“. American Journal of Political Science Vol. 48, No. 3: 496–512; Giger, Nathalie, und Moira Nelson. 2013. „The Welfare State or the Economy? Preferences, Constituencies, and Strategies for Retrenchment“. European sociological review 29(5): 1083–94; Piketty, Thomas. 2019. Kapital und Ideologie, München: CH Beck / Apple Books). Allerdings nimmt der positive Einfluss von Linksparteien auf die wohlfahrtsstaatliche Generösität und Minderung Sozialer Ungleichheit ab (vgl. Häusermann, Silja, Georg Picot, und Dominik Geering. 2013. „Review Article: Rethinking Party Politics and the Welfare State — Recent Advances in the Literature“. British Journal of Political Science 43(01): 221–40).[↩]

- vgl. Siefken, Sven T. 2006. „Die Arbeit der so genannten Hartz-Kommission und ihre Rolle im politischen Prozess“. In Handbuch Politikberatung, hrsg. Svenja Falk, Dieter Rehfeld, Andrea Römmele, und Martin Thunert. Wiesbaden: VS-Verl./Springer: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-531-90052-0_35.pdf, 374–89; Siefken, Sven T. 2007. Expertenkommissionen im politischen Prozess. Wiesbaden: Springer: http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-531-90721-5_8.[↩]

- Vgl. Wehlau, Diana. 2009. Lobbyismus und Rentenreform. Wiesbaden: VS-Verlag/Springer. Auch die nachfolgende christdemokratische Kanzlerin Merkel peitschte viele ihrer politischen Entscheidungen als vermeintlich „alternativlos“ durch (so z.B. bei der EU-Schuldenkrise seit 2007/08 und dann der sog. ‚Flüchtlingskrise‘ 2015).((Vgl. Séville, Astrid. 2017. „From ‘One Right Way’ to ‘One Ruinous Way’? Discursive Shifts in ‘There Is No Alternative’“. European Political Science Review 9(3): 449–70. doi:10.1017/S1755773916000035.[↩]

- Zur Tendenz der zunehmenden politischen Ungleichheit, der mangelnden Ausrichtung an sozialer Gerechtigkeit sowie ingesamt der abnehmenden politischen Responsivität z.B.: Elsässer, Lea, Svenja Hense, und Armin Schäfer. 2016. Systematisch verzerrte Entscheidungen? Die Responsivität der deutschen Politik von 1998 bis 2015 (Endbericht zum Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales). Berlin: Bundesministerium für Arbeit und Soziales; Elsässer, Lea, Svenja Hense, und Armin Schäfer. 2018. „Government of the People, by the Elite, for the Rich: Unequal Responsiveness in an Unlikely Case“. MPIfG Working Paper 18(5). https://www.econstor.eu/handle/10419/180215 (18. Dezember 2020); Schäfer, Armin. 2013. „Der Verlust politischer Gleichheit. Warum ungleiche Beteiligung der Demokratie schadet“. In Staatstätigkeiten, Parteien und Demokratie (Festschrift für Manfred G. Schmidt), hrsg. Klaus Armingeon. Wiesbaden: Springer Fachmedien, 547–66.[↩]

- Bourdieu, Pierre. 2001. Das politische Feld: Zur Kritik der politischen Vernunft. Konstanz: UVK Universitätsverlag, S. 56.[↩]

- Vgl. Böhret, Carl, Werner Jann, und Eva Kronenwett. 1988. Innenpolitik und politische Theorie: Ein Studienbuch. 3. Opladen: Westdeutscher Verlag, S. 86 f.[↩]

- Vgl. Wissenschaftsbarometer 2020.[↩]

- Vgl. NYT vom 27.6. u. 18.9.2020[↩]

- Vgl. Bertsou, Eri, und Giulia Pastorella. 2017. „Technocratic attitudes: a citizens’ perspective of expert decision-making“. West European Politics 40(2): 430–58. doi:10.1080/01402382.2016.1242046; Bertsou, Eri, und Daniele Caramani. 2020. „People Haven’t Had Enough of Experts: Technocratic Attitudes among Citizens in Nine European Democracies“. American Journal of Political Science n/a(n/a): n/a. doi:https://doi.org/10.1111/ajps.12554.[↩]

- Vgl. Bertsou, Eri, und Giulia Pastorella. 2017. „Technocratic attitudes: a citizens’ perspective of expert decision-making“. West European Politics 40(2): 430–58. doi:10.1080/01402382.2016.1242046, S. 444; Ganuza, Ernesto, und Joan Font. 2020. „Experts in Government: What for? Ambiguities in Public Opinion Towards Technocracy“. Politics and Governance 8(4): 520–32. doi:10.17645/pag.v8i4.3206.[↩]

- Vgl. Bertsou, Eri, und Daniele Caramani. 2020. „People Haven’t Had Enough of Experts: Technocratic Attitudes among Citizens in Nine European Democracies“. American Journal of Political Science n/a(n/a): n/a. doi:https://doi.org/10.1111/ajps.12554, S. 13, 16[↩]

- Vgl. ebd., Giebler, Heiko. 2020. „Gute Entscheidungen in der Demokratie aus Bevölkerungs- und Elitensicht“. In Legitimitätsprobleme, hrsg. Sascha Kneip, Wolfgang Merkel, und Bernhard Weßels. Springer VS, Wiesbaden, 223–52.[↩]