Einführung

„Government of the people, by the people for the people“

(Abraham Lincoln).

Demokratie ist die Kunst, dem Volk im Namen des Volkes feierlich das Fell über die Ohren zu ziehen.“

(Karlheinz Deschner).

Anspruch und Wirklichkeit liegen in den real existierenden Demokratien oft weit auseinander. Viele sehen schon seit längerem eine „Krise der Demokratie“, dass diese nur noch simuliert werde oder gar schon vergangen sei.1 Wie der Zustand der Demokratie eingeschätzt wird, hängt wesentlich davon ab, was darunter verstanden wird, weshalb im Folgenden zunächst dahingehende Vorstellungen und Modelle von Demokratie aufgezeigt werden sollen.

Unterschiedliche Vorstellungen und Modelle von Demokratie

Zunächst geht es bei jeder politischen Herrschaft darum, allgemein verbindliche Regelungen und eine gesellschaftliche Ordnung durchzusetzen, wobei konkurrierende Individuen und Gruppen darum kämpfen, ihre Sichtweisen und Interessen als allgemein verbindliche durchzusetzen und entsprechende Regelungen zu erlassen.2 Jede politische Herrschaft braucht zunächst ungeachtet politischer Ziele gewisse Mittel, um diese durchzusetzen und aufrecht zu erhalten, wobei der Staat über Gewalt als exklusives Mittel und ‚ultima ratio‘ verfügt.3. Auch demokratische Staaten kommen nicht ohne militärische oder polizeiliche Gewaltarsenale und Sicherheitsapparate aus, allen voran und mit großem Abstand die USA (vgl. SIPRI). Neben der ‚ultima ratio‘ der Gewalt braucht aber jede Herrschaft ein Mindestmaß an Folgebereitschaft und einen „Legitimitätsglauben“ der Beherrschten, so Weber.4 In demokratischen Sozial- oder Wohlfahrtsstaaten begründet sich die Legitimation der herrschenden staatlichen Ordnung grundsätzlich aus der Legalität von Verfahren als „legale“ oder „rationale“ Herrschaft, d.h. diese handelt mittels rational gesetzten, abstrakt generellen, formalen Regeln, die nicht willkürlich, sondern nach zweckrationalen Überlegungen erlassen werden und denen sich auch die Herrschenden selbst unterwerfen, so dass idealtypisch nichts als das Recht und eine unpersönliche Ordnung herrschen soll.5

Grundsätzlich können politische Regelungen und Entscheidungen entweder durch nur eine Person autokratisch oder diktatorisch, durch wenige (oligarchisch) oder durch viele demokratisch, d.h. durch das Volk oder den ‚demos‘ beschlossen werden. Dabei kann das Volk direkt per Referendum und Mehrheitsbeschluss entscheiden oder indirekt, indem es Repräsentantinnen und Repräsentanten auf Zeit wählt, die dann wiederum per Mehrheit oder im Extrem im Konsens entscheiden. Demokratische Herrschaft bedeutet also nicht, dass immer alle an allen allgemein verbindlichen Entscheidungen beteiligt und mit den Ergebnissen einverstanden sein müssen. Vielmehr entscheiden auch in Demokratien meist relativ wenige gewählte oder demokratisch legitimierte Repräsentantinnen und Repräsentanten und nur in Ausnahmen das Volk direkt. Und auch hierbei erfolgt ein Mehrheitsbeschluss und nicht der Konsens aller Beteiligten, auch wenn ggf. qualifizierte Mehrheiten und anspruchsvolle Quoren (z.B. absolute Mehrheit oder Zwei-Drittel-Mehrheit usw.) gelten. Allerdings ist und bleibt die Abstimmung per Übereinstimmung oder Konsens aller Beteiligten — nicht zufällig — ein bestimmendes Element in kleineren, gemeinschaftlichen, solidarischen Gruppen, wie auch in Vereinen und Parteien.6 Jedoch wachsen mit der Größe und Heterogenität von Gruppen die Interessengegensätze, so dass das Finden einer Übereinkunft aller aufwändiger oder unmöglich wird, d.h. ineffizient und ineffektiv. Somit besteht bei allen kollektiven Entscheidungsverfahren grundsätzlich ein Konflikt zwischen den Ansprüchen an Teilhabe auf der einen Seite und der Effizienz und Effektivität der Entscheidungsfindung sowie -durchsetzung auf der anderen.7

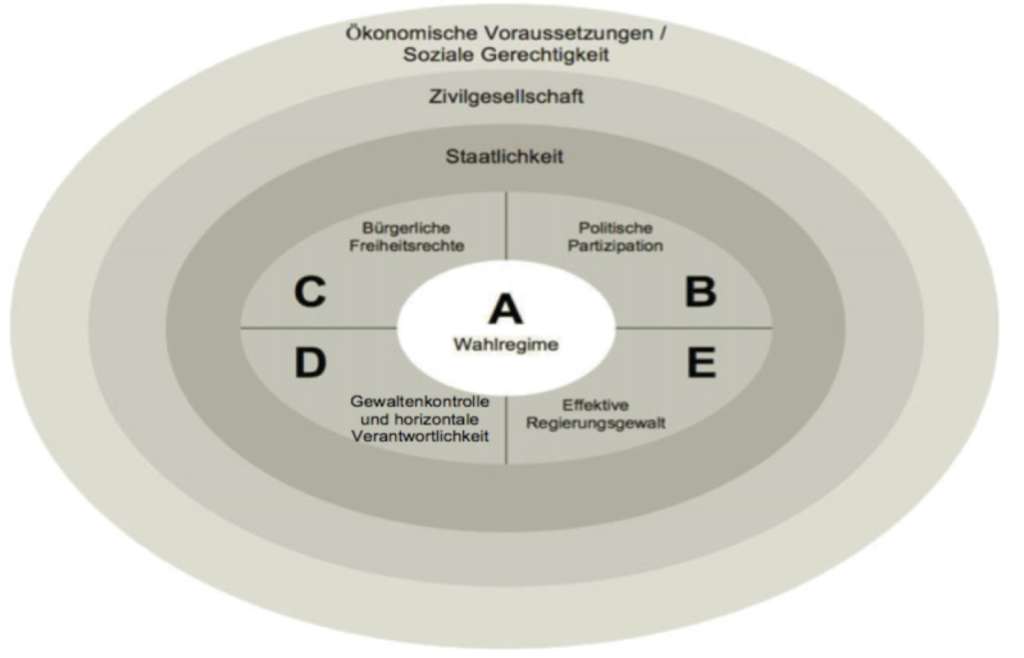

Politische Systeme und Demokratien lassen sich also nach dem Grad der weitgehenden (bis maximalen) oder begrenzten (minimalen) Zentralisation von Entscheidungsmacht unterscheiden.8 Demokratien sind komplizierte und politisch umstrittene, umkämpfte Gebilde, die je nach historischem Verlauf der Auseinandersetzungen und Kämpfe sowie der sich entwickelnden Kulturen und Gesellschaftsformen unterschiedliche institutionelle Züge annehmen können. Dabei gibt es Direkt- oder Repräsentativdemokratie, Konsens- oder Mehrheitsdemokratie, Präsidiale oder Parlamentarische Demokratie, worauf unten weiter einzugehen sein wird. Ungeachtet der unterschiedlichen Ausprägungen von Demokratien müssen aber immer gewisse Mindestanforderungen der freien und gleichen demokratischen Beteiligung und Wahlmöglichkeiten (Wettbewerb) gewährleistet sein. Herrschende müssen in Demokratien in einem offenen, transparenten und freien Wettbewerb auf Zeit ausgewählt und nach einer gewissen Zeit wieder ausgetauscht werden können. Ferner gehören als Grundlage zu Demokratien die freie politische Willens- und Meinungsbildung und nicht zuletzt eine Begrenzung und Kontrolle staatlicher Macht unter Gewährung von Grundrechten und Grundfreiheiten, wie es im Modell der ‚eingebetteten Demokratie‘ von Merkel zum Ausdruck kommt.9(vgl. Abbildung 1).

Abbildung 1: Modell der ‚eingebetteten Demokratie‘

Durch Wahlen und Abstimmungen (Feld A, Abbildung 1) werden politische Fragen entweder direktdemokratisch (‚plebiszitär‘) per Volksentscheid mehrheitlich entschieden oder es werden politische Repräsentierende aus einem pluralen, konkurrierenden Angebot von Personen und Parteien ausgewählt, und auf Zeit sowie in begrenztem Maße mit bestimmten Aufgaben oder Funktionen politischer Herrschaft betraut. Dabei sind grundlegende Anforderungen, dass Wahlen gleich, frei und geheim, ohne Manipulation oder Druck durch die Regierung oder andere mächtige Akteure stattfinden sollen. Die gewählten oder demokratisch legitimierten Repräsentantinnen und Repräsentanten beschließen vor allem in Parlamenten allgemein verbindliche Regelungen per Konsens oder Mehrheit. Dazu muss es in Demokratien grundsätzlich allen Bürgerinnen und Bürgern gleichermaßen offen stehen, sich politisch zu beteiligen (Partizipation, Feld B der Abbildung oben), d.h. öffentlich Meinungen und Forderungen zu lancieren, sich zu versammeln, Interessenverbände und Parteien zu bilden oder sich für politische Ämter zu bewerben, um mit bestimmen zu können.

Die von Merkel erst an dritter Stelle (unter C) genannten bürgerlichen Grund- und Freiheitsrechte bilden eine weitere, als unveräußerlich reklamierte, Basis freiheitlich-demokratischer Ordnungen und diese Rechte stehen im deutschen Grundgesetz bewusst am Anfang. Grundrechte sind an sich unveräußerlich und nicht verhandelbar, sie sollen staatliche Organe direkt binden, diese können aber durch Gesetze und insbesondere in Notlagen, im sog. Ausnahmezustand, mehr oder weniger eingeschränkt oder außer Kraft gesetzt werden, wie z.B. seit den Terroranschlägen des 11.. September 2001 in den USA oder 2020 in der sog. ‚Corona-Krise‘ auch in Deutschland.10 Ein wesentliches Merkmal von Demokratien ist viertens die Gewaltenkontrolle (D) von Legislative, Exekutive und Judikative, wobei Medien heute meist als vierte Kraft genannt werden, weil diese eine immer wichtigere Rolle bei der Herstellung der politischen Öffentlichkeit und der öffentlichen Meinung spielen. Aber auch die effektive Durchsetzung und Ausführung von Entscheidungen (E) durch Regierung und Verwaltung (Exekutive) gehört zu den Grundlagen einer Demokratie, denn ohne Durchsetzung blieben die besten Beschlüsse wirkungslos. Dass Konflikte zwischen den unterschiedlichen Dimensionen oder Funktionen der Demokratie entstehen, wurde bereits angesprochen.

Nicht zuletzt sind für das Funktionieren der Demokratie aber auch bestimmte ökonomische und soziale Rahmenbedingungen oder Voraussetzungen wichtig, wobei eine zivilgesellschaftliche Kultur der gewaltlosen Auseinandersetzung und ein Grundmaß der Einhaltung von Normen, Zusammenhalt und Solidarität als wesentlich gelten, ohne das keine Demokratie bestehen kann. All dieses wird aber wiederum auch durch die Demokratie selbst und sozial ausgleichende Maßnahmen des Sozialstaats gefördert, wobei kaum funktionierende Demokratien völlig ohne solchen Ausgleich vorstellbar sind, selbst wenn man eher einem minimalen liberalen Modell verpflichtet ist. Denn eine wesentliche Determinante der Friedlichkeit (oder Konfliktträchtigkeit und Gewaltsamkeit) einer Gesellschaft (nach innen wie außen) ist das Ausmaß sozialer und politischer Ungleichheit und die damit einhergehende Wahrnehmung sozialer Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit.

Klassifikation und Typen von Demokratien

Innerhalb der als grundsätzlich demokratisch einzuschätzenden Regime gibt es neben vielen Unterschieden und Formen im Einzelnen auch grundsätzlich unterschiedliche Grade der Partizipation und Dezentralisation von Macht oder Entscheidungskompetenzen. Nach einer berühmten Klassifikation von Lijphart lassen sich entlang der Dimension der Machtaufteilung oder Machtkonzentration auf einem Kontinuum zwei Modelle gegenüberstellen: Auf der einen Seite sind die stärker partizipativen und konsensorientierten ‚Konsens- oder Konkordanzdemokratien‚, wofür die Schweiz ein Paradebeispiel darstellt, mit seinen direktdemokratischen Entscheidungsmöglichkeiten durch das Volk und einer stark dezentralen oder dekonzentrierten, föderalistischen Staatsorganisation, in der grundlegende politische Entscheidungen oft auf der regionalen (kantonalen) Ebene getroffen werden. Deshalb tritt hier auch weniger ein Dualismus von Regierung und Opposition auf und alle Parteien (von denen es relativ viele gibt) sind mehr oder weniger durch eine an der Stimmenzahl ausgerichteten „Zauberformel“ an der Regierung beteiligt. D.h. die Regierung stellt eine Art geschäftsführender Ausschuss des Volks dar. Schließlich muss jedes Gesetz ggf. beim Volk eine Mehrheit finden, weshalb lange im Vorfeld eines Gesetzes eine breite Anhörung und Beteiligung sowie Abstimmung mit allen gesellschaftlichen Interessengruppen als sog. „Vernehmlassung“ stattfindet. Regierung wie Parlament müssen sich somit grundsätzlich nach dem sich abzeichnenden mehrheitlichen Willen des Volkes ausrichten, will sie nicht per Referendum eine peinliche Niederlage erleiden.

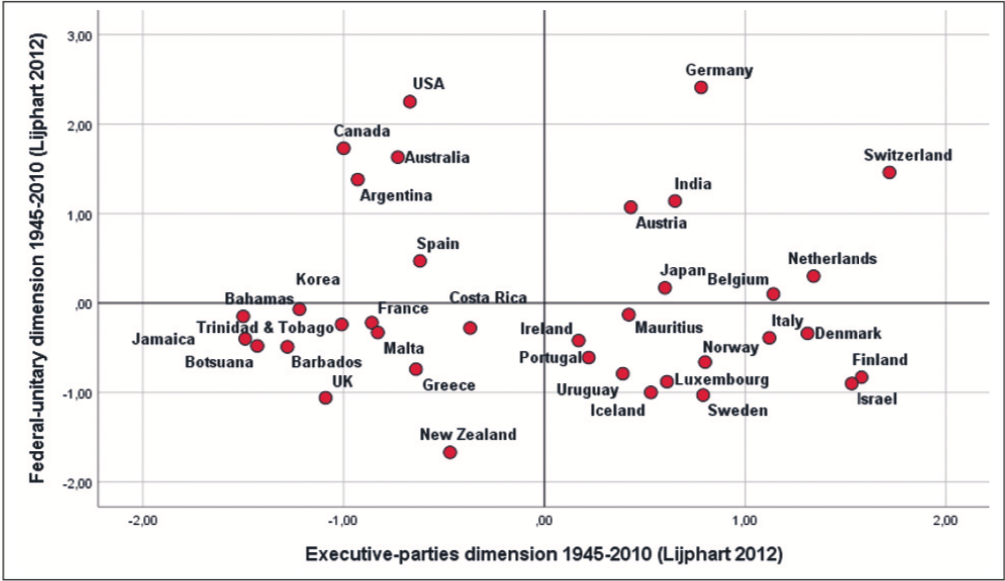

Auf der anderen Seite steht der ‚konkurrenz-, oder mehrheitsdemokratische‚ Typus, bei dem eine stärkere Machtkonzentration bei der Exekutive vorliegt, oft gepaart mit einem Mehrheitswahlrecht und infolgedessen einem tendenziell zentralisierten Parteiensystem (mit meist nur zwei Parteien), mit meist nur einer dominanten parlamentarischen Kammer und einer zentralistischen oder unitarischen (statt föderalen) Staatsorganisation, wofür beispielhaft Großbritannien steht.11 Weitere Elemente bei diesem Demokratietypus sind pluralistische, wettbewerbliche und wenig konzertierte oder korporatistsiche Staat-Verbände-Beziehungen.12 Als wesentliche Vorteile gelten für die Konkurrenz- oder Mehrheitsdemokratie, dass leichter und klarer Mehrheiten und stabile Regierungen (ohne Koalitionen) hervorgebracht werden, mit einer wenig zersplitterten Parteienlandschaft und einer klaren Identifikation der Verantwortung politischer Entscheidungen. Dabei bleibt für die unterlegene Minderheit die Chance, bei der nächsten Wahlperiode die Mehrheit zu erringen und dann die Geschicke stark in ihrem Sinn lenken und grundlegende Veränderungen durchzusetzen. Die beiden von Lijpart ausgemachten Typen lassen sich entlang von zwei prägenden Dimensionen unterscheiden und zusammenfassen, zum einen hinsichtlich der Dimension der Machtkonzentration bzgl. Exekutive und Parteien und zum anderen bzgl. der zentralisierten oder dezentralen (föderalen) Staatsorganisation (vgl. Abbildung 2).

Abbildung 2: Föderalistische und zentralistische Mehrheits- und Konsensdemokratien

Dazu lassen sich präsidentielle versus parlamentarische Demokratietypen unterscheiden, wobei auch in Präsidialsystemen eine stärkere Konzentration exekutiver Macht vorliegt und insbesondere die Regierung durch das Parlament nicht abberufen werden kann, während in parlamentarischen Systemen die Regierung von der Parlamentsmehrheit abhängt.13 Während deshalb beim zuletzt genannten Typus eine straffe Fraktionsdisziplin und ein rigider Dualismus von Regierungs- und Oppositionsparteien vorliegt, herrscht im Präsidialsystem aufgrund der fehlenden Möglichkeit der Abberufung und Rücktrittspflicht der Regierung durch das Parlament eine eher lockere Partei- und Fraktionsdisziplin bei den Volksvertreterinnen und -vertretern. Gleichwohl gibt es auch hier weitere Machtkontrollen oder und die Machtkonzentration ist insbesondere bei einer dem Präsidenten gegenüber feindlichen Parlamentsmehrheit eingeschränkt. Allerdings scheint diese Typenbildung angesichts einer Vielzahl grundlegender Faktoren und einigen Unklarheiten (wie z.B. der Schweiz, die vom Begründer dieser Typologie, Steffani, notgedrungen als Präsidialdemokratie eingeordnet wurde), kaum geeignet zur näheren Analyse von Demokratien.14, weshalb an dieser Stelle nicht weiter auf diese bekannte, aber wenig produktive Klassifikation eingegangen werden soll. Darüber hinaus gibt es noch eine Vielzahl an Klassifizierungen und Typisierungen politischer Systeme (auch für nachgeordnete Teilbereiche wie das Parteien- oder Verbändesystem), worauf hier aber auch nicht mehr näher eingegangen werden soll.15

- Vgl. Merkel, Wolfgang, hrsg. 2015. Krise der Demokratie — Zum schwierigen Verhältnis von Theorie und Empirie. Wiesbaden: Springer VS; Blühdorn, Ingolfur. 2013. Simulative Demokratie: neue Politik nach der postdemokratischen Wende. Suhrkamp Verlag; Crouch, Colin. 2008. Postdemokratie. Dt. Erstausg., 1. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp.[↩]

- Vgl. Bourdieu, Pierre. 2001. Das politische Feld: Zur Kritik der politischen Vernunft. Konstanz: UVK Universitätsverlag[↩]

- Vgl. Weber, Max. 1980. Wirtschaft und Gesellschaft: Grundriss der verstehenden Soziologie. 5. revidierte Auflage, besorgt von Johannes Winckelmann. Tübingen: Mohr (Paul Siebeck).[↩]

- Ebd. S. 122[↩]

- Weber ebd. S. 124[↩]

- Vgl. Ostrom, Elinor. 1990. Governing the commons: The evolution of institutions for collective action. Cambridge university press.[↩]

- Vgl. Schmidt, Manfred G. 2019. Demokratietheorien: Eine Einführung. Wiesbaden: Springer-Verlag, VS, S. 238.[↩]

- Vgl. Abromeit, Heidrun, und Michael Stoiber. 2007. Demokratien im Vergleich: Einführung in die vergleichende Analyse politischer Systeme. Wiesbaden: Springer-Verlag, S. 47.[↩]

- Vgl. Merkel, Wolfgang, hrsg. 2015. Krise der Demokratie — Zum schwierigen Verhältnis von Theorie und Empirie. Wiesbaden: Springer VS.[↩]

- Dabei bietet der Ausnahmezustand an sich eine paradoxe Situation, denn es werden Rechte suspendiert, die eigentlich geschützt werden sollen. Zudem entzieht sich der Ausnahmezustand einer Definition und eröffnet durch eine enorme Exekutivdominanz die Gefahr, dass dieser zum ‚Normalzustand‘ wird.((Ausführlich dazu hier.[↩]

- Vgl. Schmidt, Demokratietheorien a.a.O. S. 319 ff.[↩]

- ebd. 331[↩]

- Vgl. Croissant, Aurel. 2010. „Regierungssysteme und Demokratietypen“. In Vergleichende Regierungslehre, hrsg. Hans-Joachim Lauth. Wiesbaden: Springer, VS Verlag für Sozialwissenschaften, 117–39.[↩]

- Vgl. Croissant ebd.[↩]

- Ausführlich: Abromeit, Heidrun, und Michael Stoiber. 2007. Demokratien im Vergleich: Einführung in die vergleichende Analyse politischer Systeme. Wiesbaden: Springer-Verlag.[↩]