Die Rolle der Wissenschaft

Den heute üblichen Krisenbegriff hat zunächst die Medizin geprägt und den aus dem Griechischen stammenden Begriff Krisis (für Unterscheidung, Meinung, Urteil oder Entscheidung) seit dem 14. Jahrhundert zur Frage der Entscheidung über Leben oder Tod zugespitzt, was bis zum 19. Jahrhundert ins Militärische und in Staatstheorien überging, zumal der Staat oft in Analogie zum menschlichen Körper aufgefasst wurde.1 Im 20. Jahrhundert breiteten sich dann gesellschaftliche Krisenwahrnehmungen quasi endemisch aus und es gibt kaum noch einen Bereich, in dem nicht soziale Probleme oder Krisen ausgemacht wurden: Von A wie Arbeit bis Z wie Zusammenhalt, alles scheint in der Krise, ob Wirtschaft und Finanzen, Demokratie und Staat, Bevölkerung, Familie sowie nicht zuletzt Natur und Klima.2 Ein Soziales Problem kann allgemein als Differenz zwischen einem gewünschten „Soll-“ und „Ist-Zustand“ definieren, d.h. die Sozialwissenschaften (wie auch Medien) überwachen soziale Normen in sich dynamisch wandelnden, anonymen, marktgesteuerten, arbeitsteiligen Gesellschaften, mit den damit verbundenen, u.a. von Durkheim aufgezeigten, Gefahren der Anomie und Desintegration.

Neben der Diagnose und Analyse des Hintergrunds sozialer Probleme und Krisen werden von den sozialwissenschaftlichen Krisentheorien in der Regel zugleich vermeintlich hilfreiche Therapien oder Rezepte angeboten, wie z.B. von Marx & Engels der Kommunismus, der in einem letzten Gefecht erkämpft werden sollte, um krisenproduzierende Klassenkämpfe zu überwinden und eine klassenlose, friedliche Gesellschaft herzustellen. Bekanntlich kam es anders, die bis heute anhaltenden Kämpfe (auch wenn nicht alle als Klassenkämpfe interpretiert werden können) waren und sind sehr blutig und das Projekt Kommunismus entwickelte sich weniger paradiesisch als erhofft, bis dieser sogar seit 1989/90 selbst in einen kritischen oder letalen Zustand überging.3 Ungeachtet dessen war und ist es aber nicht nur bei Marx eine typische intellektuelle Strategie, Krisenszenarien aufzuzeigen und zu dramatisieren, um zu kollektiven Handlungen zu motivieren.4

Wenn ‚Krisen‘ diagnostiziert oder diskutiert werden, die gesamtgesellschaftlich und politisch relevant erscheinen, verbreiten sich angesichts der damit assoziierten existenzbedrohenden Fragen von Leben und Tod allgemein Gefühle von Unsicherheit und Angst und entsteht ein enormer Zeit- und Handlungsdruck, d.h. eine Konzentration oder Verengung des Blicks auf das existentiell Notwendige, Wesentliche und Evidente, was bis zu panischen Reaktionen reicht. Entsprechend erfahren in Krisensituationen angstmachende Informationen und Akteure zwangsläufig mehr öffentliche Aufmerksamkeit als jene, die beruhigen, was auch ein Grund für die Zunahme von Kassandrarufen darstellt. Inwieweit die von den modernen wissenschaftlichen und intellektuellen Auguren oder Propheten aufgezeigten Krisenszenarien dann tatsächlich eintreten und ob die verordneten Rezepte mit oft bitteren Pillen wirklich nötig oder hilfreich waren, ist ex post meist nicht mehr objektiv zu bewerten und interessiert auch nur noch als wissenschaftliche oder historische Frage. So zeigte sich z.B. auch der Kapitalismus trotz aller Prophezeiungen und Krisen zumindest bisher als äußerst robust und hat sich seit 1990 (nach dem Zusammenbruch oder der Transformation ‚real-sozialistischer‘ Konkurrenz) sogar mehr oder weniger global durchgesetzt und geht aus jeder Krise noch gestärkt hervor.5 Fehlgeleitete Krisenanalysen lassen sich aber beliebig anführen: Z.B. kursieren seit Jahrzehnten erschreckende Prognosen einer „demographischen Krise“, d.h. einer Alterung und Rückgang der Bevölkerung, womit u.a. der Ab- und Umbau der Rentenversicherung seit 2002 begründet wurde. Indes stieg entgegen aller Prognosen bis heute die Zahl der Bevölkerung aufgrund der unterschätzten Zuwanderung immer weiter, was das Geschäft mit dem demographischen Wandel (oder Schwindel) aber kaum beeinträchtigt (inzwischen liegt beim Statistischen Bundesamt die 14. koordinierte Bevölkerungsprognose vor, ohne dass die diversen Fehlprognosen öffentlich groß diskutiert würden. Wie gewagt sehr weit in die Zukunft reichende Szenarien und Modellrechnungen sind, offenbart ein einfaches Gedankenexperiment zu den demographischen Prognosen: Würde die gängige Vorausberechnung der Bevölkerungsentwicklung um gut 100 Jahre zurückverlegt und wären damals vergleichbare Szenarien bis 1950 oder 1960 statt 2050/60 angestellt worden, wären diese schon durch den 1. Weltkrieg entwertet worden. Das heißt, dass die wissenschaftliche Prognostik und das Krisengeschäft selbst als soziales Phänomen analysiert werden sollte und als technokratische Hybris, zumal sie politisch meist eine fragwürdige Rolle einnimmt, weil sich Wissenschaft, Politikberatung und ökonomische Interessen zu einer eher trüben Brühe vermischen.

Neben der wachsenden sozialen und politischen Aufmerksamkeit für Soziale Probleme, Risiken und Krisen haben aber mit dem wissenschaftlich-technischen Fortschritt technisch induzierte Risiken und daraus erwachsende Anforderungen des Risikomanagements zugenommen. Dabei sind diese zeitlich und räumlich entgrenzt und kaum beherrschbar (siehe Tschernobyl, Fukushima oder das Problem des ewig strahlenden und zu überwachenden Atommülls), weshalb Ulrich Beck eine ‚Risikogesellschaft‚ konstatierte.6 Damit stellen sich politisch brisante und neuartige Herausforderungen an die Demokratie, mit der Gefahr eines Totalitarismus zur Gefahrenabwehr oder eines technokratischen Autoritarismus.7

Ein Hintergrund der zunehmenden Wahrnehmung von Risiken, Unsicherheit und Angst sind aber auch die enorm gestiegenen Erwartungen an die Sicherheit, Wohlfahrt und Gesundheit oder das Glück von Bürgerinnen und Bürgern, d.h mit dem wachsenden Wohlstand und Möglichkeiten wuchs auch eine angsterzeugende Fallhöhe und daraus resultierende Sorgen. Im 20. Jahrhundert wuchsen eben nicht nur die gesellschaftlich produzierten Risiken, sondern auch die technischen wie ökonomischen sowie politischen Möglichkeiten zur Gewährleistung von Sicherheit und Wohlfahrt, wobei vor allem der ‚Sozial- oder Wohlfahrtsstaat‚ zum allgegenwärtigen Krisenmanager wurde, der als kapitalistischer Staat aber immer zugleich (direkt oder indirekt) auch ein Krisen- und Angsterzeuger ist.

Weiter zu: Medien und die Konstruktion von Angst sowie ‚Krisen‘ (Krisenpolitik… Kap. 3)

Der kapitalistische ‚Wohlfahrtsstaat‘ als Krisenmanager (Krisenpolitik… Kap. 4)

Legitimation des Ausnahmezustands (Krisenpolitik… Kap. 5)

Tendenz zur autoritären Technokratie? (Krisenpolitik… Kap. 6)

Fazit und Ausblick (Krisenpolitik… Kap. 7)

Zurück (Krisenpolitik… Kap. 1)

Literatur

[zotpressInTextBib style=“apsa“ sort=“ASC“ sortby=“author“]

- Vgl. Graf, Rüdiger. 2020. „Zwischen Handlungsmotivation und Ohnmachtserfahrung – Der Wandel des Krisenbegriffs im 20. Jahrhundert“. Handbuch Krisenforschung: 17–38. doi:10.1007/978-3-658-28571-5_2.[↩]

- Vgl. Graf a.a.O.).

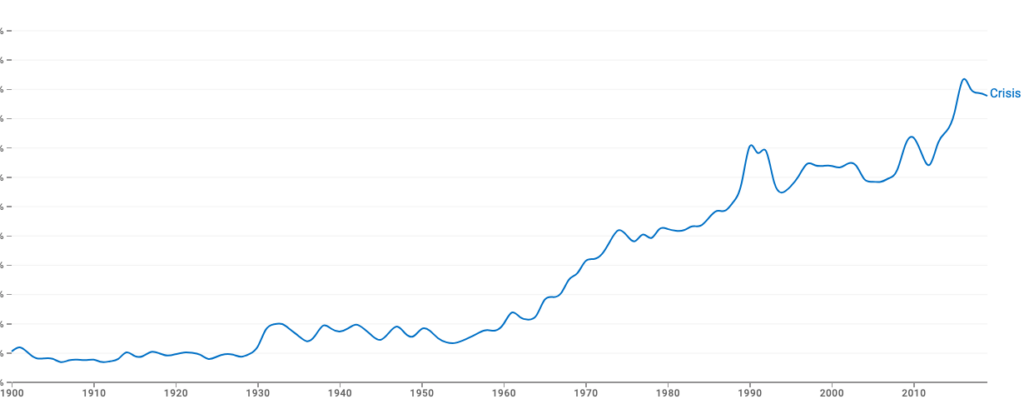

Abbildung: Häufigkeit des Vorkommens des Begriffs „Crisis“ in Google-Books (1900-2019)

Quelle: Google Books Ngram Viewer https://books.google.com/ngrams/graph?content=Crisis&year_start=1900&year_end=2019&corpus=en&smoothing=0 Als einer der ersten und wirkmächtigsten Krisentheoretiker vertrat Karl Marx die These einer zwangsläufig krisenhaften Entwicklung der kapitalistischen Gesellschaft, womit er wesentlich zu Krisenwahrnehmungen im 20. Jahrhundert beitrug. Aber auch ohne Marx waren und sind soziale Probleme und Krisen für die Sozialwissenschaft quasi tägliches Brot oder Kerngeschäft, so dass von der Soziologie als Krisenwissenschaft gesprochen wurde.((Vgl. Sewing, Werner. 1983. „Soziologie als Krisenwissenschaft?“ In 21. Deutscher Soziologentag 1982: Beiträge der Sektions-und ad hoc-Gruppen Band I, hrsg. Friedrich Heckmann und Peter Winter. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 385–88. doi:10.1007/978-3-322-83504-8_77.[↩]

- Dass der Kommunismus erledigt sei, kann indes nicht unbedingt konstatiert werden, denn im Kleinen bestehen kommunistische Zellen ja oft erfolgreich, z.B. in gemeinschaftlich wirtschaftenden Kooperativen und auch jede Familie agiert im ökonomischen Sinn mehr oder weniger kommunistisch; zur Diskussion um ‚Commons‘ oder einer Ökonomie der Allmende, s. u.a. Ostrom, Elinor. 1990. Governing the commons: The evolution of institutions for collective action. Cambridge university press.[↩]

- Vgl. Graf, Wandel des Krisenbegriffs a.a.O., S. 33.[↩]

- Vgl. Boltanski, Luc, und Eve Chiapello. 2001. „Die Rolle der Kritik in der Dynamik des Kapitalismus und der normative Wandel“. Berliner Journal für Soziologie 4: 459–77.[↩]

- Beck, Ulrich. 1993. Risikogesellschaft: Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt am Main: Suhrkamp.[↩]

- Vgl. Beck, ebd., S. 106) Bereits 1977 hatte Robert Jungk in seinem Buch ‚Der Atomstaat‚ auf solche gesellschaftlichen und politischen Folgen der Atomenergie hingewiesen, die er neben den unmittelbaren Gefahren der Radioaktivität vor allem in der enormen Ausweitung der Sicherheitsapparate und in damit verbundenen Einbußen bürgerlicher Freiheiten sah. In einer ähnlichen Stoßrichtung, ja noch weitergehender, sieht Furedi eine Ausweitung von Ängsten in einem Jahrhundert oder einer „Kultur der Angst„, die insbesondere auch den persönlichen, alltäglichen Bereich ergreift:

„Fear is not simply associated with high-profile catastrophic threats such as terrorist attacks, global warming, AIDS or a potential flu pandemic; rather, as many academics have pointed out, there are also the ‘quiet fears’ of everyday life. … Today’s free-floating fear is sustained by a culture that is anxious about change and uncertainty, and which continually anticipates the worst possible outcome. This ‘culture of fear’, as I and others have called it, tends to see human experience and endeavour as a potential risk to our safety. Consequently, every conceivable experience has been transformed into a risk to be managed.“

((Furedi, Frank. 2007. „The only thing we have to fear is the ‚culture of fear‘ itself“. Spiked 4.[↩]